ESSENDOUGLAS GORDON: SILENCE, EXILE, DECEIT

Der Geist der nuller Jahre

12. September 2013 von Erik Stein

Rhetorische Gentrifizierung: Aus der Trinkhalle wird ein Stehcafé, der Friseur zum Hairdesigner und statt Kirmes heißt es Kunst. So oder ähnlich liest sich die Sehnsucht nach dem Wandel der Ursprungsmilieus. In Deutschland gibt es derzeit kaum irgendwo mehr davon als im Ruhrgebiet. Zechen zu Coworking-Spaces!

Ein Versprechen über sich selbst hinaus ist die Kunst auch auf den Fahnen der Ruhrtriennale. Das 2002 gegründete Festival bildete einst die Nachhut einer Internationalen Bauausstellung (IBA), sollte den „kulturellen Strukturwandel“ fördern und wird in diesem wie schon im letzten Jahr von Komponist und Theatermann Heiner Goebbels geleitet. Unterm Strich gar nicht so schlimm wie es klingt: interessante Veranstaltungsorte zwischen Zechen und Coworking-Spaces, abwechslungsreiches Angebot zwischen Kirmes und Kunst. Leider ist man nicht immer offen im Umgang damit, was davon jeweils zu erwarten ist. Ok, wenn schon die Ankündigung mit vollmundigen Superlativen aufwartet, sollte eigentlich klar sein, wohin die Reise geht. Dass also der „Tower“ von Random International vor allem ein Spektakel ist, sollte niemanden wundern. Das Londoner Studio lässt mit kurzen Unterbrechungen Wassermassen aus rund 15 Metern Höhe auf ein Podest vorm Ruhrmuseum der Zeche Zollverein herunter prasseln. Von außen kann man aus dem rechteckigen Wasserfall die Konturen eines Turmes assoziieren, von Innen fühlt es sich an wie ziemlich starker Regen. Das ist simpel und funktioniert gut: Man sieht halbnackte Jungen aus der Umgebung, die es sich auf großen Badetüchern mit Paprikachips gemütlich machen, so als wäre man im Freibad, und auch die Radfahrer der Industriekulturrouten freuen sich über den Anblick. Es gäbe eigentlich keinen Grund die Sache schlecht zu reden. Nur sind's genauso wenig Gründe, das Ganze rhetorisch zu großer Kunst aufzublasen.

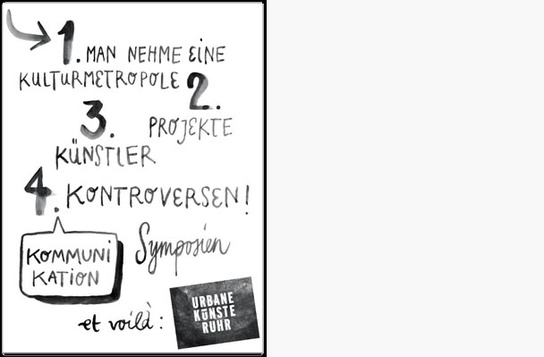

Die studentischen Wegweiser der Triennale sprechen ganz unprätentiös von der „Riesendusche“. Das kommt der Wirklichkeit deutlich näher als die hochtrabenden Zeilen eines Großaufstellers neben der Installation, die dem ausgelassen Publikum versichern, dass sie den Spaß nicht unter Freizeitvergnügen respektive Körperhygiene, sondern getrost als Kulturprogramm verbuchen dürfen. Schließlich geht es um die „Erforschung“ der eigenen „Interaktion mit einer historischen industriellen Stätte“. Und weil das nicht reicht, muss natürlich noch der „performative Charakter“ der Installation besungen werden, weil der „einen außergewöhnlich intimen und unmittelbaren Kontakt mit dem Wasser“ ermögliche. So ist das. Alle glücklich? Kinder stört rhetorische Gentrifizierung bekanntlich wenig – Freibad ist Freibad – und die Initiatoren von „Urbane Künste Ruhr“, die den Tower für die Ruhrtriennale organisierten, sind bestimmt superhappy, weil ihre simple Rechnung ein weiteres mal aufzugehen scheint. Die übrigens, sieht so aus:

Vielleicht hätte man auch im Fall von Douglas Gorden wissen müssen, dass hier nicht mit großer Kunst zu rechnen ist. Zwar ist der Mann ein durch diverse Institutionen geehrter Künstler im Professorenrang, nur ist das leider eine goldverzierte Garantie für absolut gar nichts. Man hätte es zumindest wissen können, denn schon die ankündigende Broschüre zu seiner Großinstallation „Silence, Exile, Deceit“ in der Kokerei der Zeche Zollverein ist geradezu ein Manifest des Antiintellektualismus. Sie enthält zum Beispiel einen Brief des Künstlers an den Festivalintendanten, dessen rauschartige Beschreibung der entstehenden Arbeit folgendermaßen schließt:

Materials; Naked voice, cello, naked body, ropes, birds, smoke, mirrors, blinding light, dark darkness. In the pantomine style, nothing is what it seems to the performer but the audience – it's clear .. 'It's behind you!' Oh, no, it's not! Oh yes it is!

Trust me,

Yours aye,

Douglas

Ich stelle mir Gorden vor, wie er die Zeilen zunächst genialisch am schwarzen Flügel erdichtet und schließlich in dramatisierenden Pausen mit Taschenlampe unterm Kinn in die Dunkelheit säuselt. Trust me! Er hat das Vertrauen nicht enttäuscht und die gruselnde Ankündigung ziemlich wortgetreu nachbauen lassen. Das Ergebnis betritt man in der oberen von zwei Etagen in der die Scheinwerfer installiert sind, die nach unten die in die Schächte leuchten. Aha, hier darf man also zusätzlich zum nachfolgenden Overacting schon mal die Gemachtheit des Ganzen bewundern. Doppelt hält besser. Die Treppe runter beginnt das Szenario mit einem Video im Flatscreen, das einen Raben auf dem Geländer dahinter zeigt. Er pickt in einem frischen, noch tropfenden Fleischbrocken zwischen seinen Krallen... Auch voll spooky: Aus den gelblich beleuchteten Schächten steigt Nebel auf, und in einer dunklen Ecke flüstern zwei Lautsprecher aufgeregt: „What shall we do?“. Eine zweite Filmsequenz, diesmal auf große Leinwand projiziert, zeigt eine verhüllte Frau, die die Ausstellungsräume der Kokerei abläuft und sie abwechselnd mit Gesang und Geschrei erfüllt. Im Hintergrund aufschießendes Feuer und eine zweite, der ersten folgenden Frau, die mit melodramatischer Geste am versprochenen Cello spielt.

Kulissenhafte Rauminstallationen sind ein Phänomen der nuller Jahre. Man sah sie oft auf den Biennalen, in Pavillons von Elgreen & Dragset oder Mike Nelson, in Ausstellungen von John Bock und Christoph Schlingesief. Auch die späten Großinstallationen von Olafur Eliasson, Michael Sailstorfer oder James Turrell waren Teil einer Tendenz zu Ausstellungen als Erlebnisräume. Oft entwickelten sie sich zu populären Programmhighlights, weil sie weniger auf kunsthistorisches Vorwissen rekurrierten, die direkte Erfahrung forcierten, den „intimen und unmittelbaren Kontakt“, wie ihn – siehe oben – auch die Spektakelkunst für sich reklamiert. Ähnlich der wieder erwachenden Performance versprachen sie einen Ausweg aus der postkonzeptuellen Dauerschleife, in der sich die Gegenwartskunst damals bereits verlaufen hatte. „Endlich Erfahrung!“, seufzten die Besucher, „Endlich Ereignis!“, die Kassenwarte der Institutionen.

Retrospektiv verhält es sich mit dieser neuen Raum- und Erlebniskunst jedoch wie mit Trick 17 für Flachware: dem Aufblasen auf Großformat. Hier wie da wird gerne unterschätzt, dass mit der Formatausdehnung auch andere Anforderungen an Komplexität von Komposition und (vor allem) Inhalten gestellt sind. Die meisten Maler scheitern am Großformat, auch wenn der Markt ihnen das Gegenteil suggeriert. Allerdings ist das Scheitern der Rauminstallationen der nuller Jahre ein spezifisches und keines im Ganzen. Ihr Verdienst war es immerhin, tatsächlich wieder Räume aufzumachen jenseits einer zum Stil verkommenden Konzeptkunst (ob wir diese nun Postkonzeptualismus nennen, Rokokokonzeptualismus oder whatever).

Ihr Scheitern widerum lag darin, dass es ihnen über die unmittelbare Erfahrung hinaus die Sprache verschlug. Selbst die berühmt gewordenen Installationen von Elmgreen & Dragset (die tote Sammler im Swimmingpool, die Sozialwohnungen im ZKM), die im ersten Eindruck einen gesellschaftlichen Kontext konturierten, zielten vor allem auf eine indifferente Unmittelbarkeit, den Wow-Effekt des Dabei-Seins.

Auch bei der in den nuller Jahren parallel erstarkenden Performance wurde die Präsenz zur entscheidenden Qualität erklärt. Und gleichermaßen erschöpfte sich mit ihr oft bereits der künstlerische Anspruch. Diese vorzeitige Genügsamkeit war einer der Gründe für das frühe Plädoyer dieses Blogs für einen verstärkten Einbezug der Kategorien des Theaters. Denn: Auch für das Theater liegt eine zentrale ästhetische Qualität in der unmittelbaren Präsenz, mit dem Unterschied jedoch, dass sich der diskursive Anspruch damit nicht bereits erfüllt, sondern ebendort erst beginnt.

Es gibt ein gewachsenes Interesse für ästhetischen Formen von Narration, für die Vermittlung von spezifischen Sinnzusammenhängen, das aus der Begeisterung für die Performance und der neuen Lust an Erfahrungsräumen aller Art herauszulesen ist. Nur scheint es, dass die Protagonisten, die in den nuller Jahren die Bühnen der Kunst besetzten, diesem mit kaum als der Erfahrung selbst zu begegnen wussten. Denn im Gegensatz zu den avancierten Ansätzen der neunziger Jahre – der Institutionskritik oder der relationalen Ästhetik – zielten sie in aller Regel auf Erfahrungen, die sich schwerlich in gesellschaftspolitischer Weise verallgemeinern ließen. Wer sich einer künstlichen Sonne in der Londoner Turbinenhalle aussetzt oder den Lichträumen eines James Turrell, selbst wer in Venedig das nachgebaute Anwesen eines Kunstsammlers bewundert, wird in erster Linie auf das einzelne unmittelbare Erleben zurückgeworfen. Der Schritt einer inhaltlichen Spezifizierung, der es überhaupt erst möglich machte, verallgemeinerbare Probleme aus der Kunst heraus in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext zu übersetzen, blieb ausgespart. So redete man über diese Kunst mehr wie über einen Traum. Sie schaffte Gelegenheiten, über sich selbst und seine psychologische Verfasstheit zu sinnieren, weniger über gesellschaftliche Zusammenhänge. Das mag den ersten Appetit postkonzeptuell ausgehungerter Betrachter stillen – aber es fehlt immer noch das Schwarzbrot, es fehlen Ballaststoffe: konkrete Inhalte.

Mit wenigen Ausnahmen, zu denen im Bereich der Installation politische Erzähler wie Alfredo Jaar und (mit Abstrichen) Thomas Hirschhorn gehören, hatten diejenigen Künstler, die Ende der Neunziger und im Laufe der nuller Jahre auf erfahrungsintensive Installationen umschwenkten, kaum etwas über die einstudierten Diskursmuster hinaus zu erzählen. Da die eher abstrakten Thematiken wie „Raum“ oder „Medium“ aber schwerlich in die neuen, narrativen Erfahrungsformate passten, verblieben die meisten in der Sicherheitzone des Ungefähren oder verhedderen sich, wie Douglas Gordon in Essen, in den Tücken erzählerischer Klischees. Es gibt Künstler, denen gerade über die Tradierung solcher Klischees ein ästehtischer Coup gelingt. Der Belgier Hans Op de Beeck wäre vielleicht jemand, der die Klischees einer Raumkulisse derart überreizt, dass wir beinahe wieder an eine tiefer liegende Bedeutung glauben möchten. An einen Sinnzusammenhang, eine Betroffenheit, die man sich nur eingestehen kann, weil deren Konstruiertheit so offensichtlich mitdargeboten wird. Op de Beeck taugt aus diesem Grund eigentlich ganz gut als Repräsentant einer Gegenwart, in der viele Künstler wieder „erzählen“ wollen, den Worten selbst aber noch misstrauen.

Womöglich korrespondiert die Wortlosigkeit der Künstler auch mit einer allgemeinen Sprachlosigkeit angesichts der seit den nuller Jahren kollabierenden Ideologie des Neoliberalismus. Die alten Antworten sind ad acta gelegt und neue noch nicht gefunden. Zugleich drängen diverse realpolitische Krisen auf Antworten, nicht auf ästhetische Selbstbefragung – zumindest drängen sie auf eine ästhetische Sprache mit der Antworten (im Sinne von Reaktionen, nicht im Sinne von Lösungen) überhaupt möglich werden. Sie drängen auf einen neuen Realismus. Viele der etablierten Künstler aber flüchten in den Rausch der Erfahrung. Keine Flucht nach vorn, sondern eine ins Innere. Olafur Elliasson ist wohl der promineteste Vertreter dieser Reiseroute. Douglas Gordon geht bereits darüber hinaus, wenn er sich in Essen an die Formulierung einer Raumerzählung wagt. Diese allerdings strotzt vor existenziellem Pathos und einer als Klischee gehüllten Inhaltslosigkeit, dass man ihm diesen Schritt nicht als Fortschritt abnimmt. Vielleicht ist es Zeit, den Weg zu neuen Erzählungen einer anderen Generation von Künstlern anzuvertrauen als derjenigen, die schon mit der Aktualisierung der Konzeptkunst gescheitert ist.