Auch eine Zeitschrift wie Texte zur Kunst (TZK) ist nicht frei von Widersprüchen. Das allein ist wenig überraschend. Man weiß um die beständige Füllmasse an Texten, die eher einem selbstgefälligen Jargon verpflichtet sind, als einer Leidenschaft am Denken über und mit Kunst. Trotz allem und seit mehr als zwanzig Jahren überwiegen: die großen kritischen Stücke, kluge Künstlerstatements und theoretische Reflexionen, die der Kunstwelt oft genug Grundlage waren zu produktiven Debatten über den Zustand der zeitgenössischen Kunst. Sie haben berechtigt zum Ruf der Zeitschrift als dem Organ eines kritischen Diskurses innerhalb der hiesigen Kunstwelt beigetragen.

Nachdem bereits die Juni-Ausgabe von 2012 die kluge Besprechung einer Publikation zum „Speculative Turn“ vorlegte (in der Frank Ruda dem Spekulativen Realismus seine inhärente „Totalisierung der Kontingenz“ anlastete), und vor allem jetzt, nach dem euphorischen Rummel um die Speculations-Schau in Kassel und deren uneingelöster Korrelationsbehauptung von Spekulativem Realismus und Post-Internet-Art sowie den zahlreichen publizistischen Manövern ihrer hauptamtlichen Apologeten, erwartete man nun eigentlich eine eingehende und kritische Auseinandersetzung von ausgewiesener Stelle. Schließlich ist TZK doch auf seinem Feld noch immer jene verlässliche Größe, der man trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer starken inneren Cliquenbildung, eine unabhängige und eigenständige Stimme zutraut.

Es kam anders. Und das Befremden angesichts des aktuellen Themenhefts „Spekulation“ ähnelte ein bisschen jenem, das einen befällt, wenn die eigenen Eltern in die Midlife-Crisis schliddern und unbedingt noch mal jung und hip sein wollen. Was hat die „alte Tante der Kritik“ nur dazu bewogen, sich nun ebenfalls in die Arme von Armen Avanessian zu legen, auf dass dieser der Kunstwelt ein weiteres Mal seine wirren Erlösungsfantasien flüsterte? Als Gastredakteur, wie zuvor bei Spike, lud er für die Ausgabe zum Stelldichein der „Bewegung“: Steven Shaviro erklärte den „Spekulativen Realismus für Anfänger“, Suhail Malik ging es um den „Wert von Allem und Jedem“ und schließlich verkündete der Meister selbst in knackigen 15.000 Zeichen „Das spekulative Ende des ästhetischen Regimes“. Die beeindruckte TZK-Redaktion beließ es ergänzend bei einem – in Anbetracht der von Avanessian vollmundig postulierten ästhetischen Zeitenwende – ungewöhnlich banalen Brainstorming zum Begriff der Spekulation: mehr oder weniger lesenswerte Sentenzen prominenter Kulturarbeiter, doch alles andere als eine kritische Auseinandersetzung mit den konkreten Behauptungen des Spekulativen Realismus. Im Gegenteil, heißt es doch im Vorwort der Ausgabe stolz, man habe mit Avanessian eine echte „Insider-Position“ gewinnen können. Die vordergründige Geste war die einer euphorischen Affirmation. Oder im feineren Heftsprech fragend formuliert: Worin liegen „die Chancen spekulativer Modelle“? Sie meinen es wirklich ernst.

Also noch mal, auch wenn es schwer fällt, alle Eindrücke bisheriger Lektüren zum Spekulativen Realismus abschütteln! Noch mal auf Anfang! Widmen wir uns möglichst unvoreingenommen diesem Versuch einer Einführung in einen ästhetisch-philosophischen Paradigmenwechsel. Paradigmenwechsel können fantastische Herausforderungen ans Denken sein! „Chancen“, wie sie uns TZK mit „Insider“ Avanessian verspricht. Enthusiastisch angewärmt als „Sprung ins grundlegend Ungewisse“ wird uns das Verfahren des Spekulativen Realismus dann auch gleich im Vorspann zum ersten Artikel von Steven Shaviro.

Der beginnt seinen „Spekulativen Realismus für Anfänger“ entsprechend waghalsig und watet erst mal großzügig durch die Philosophiegeschichte. Als philosophischem Laie wird einem vielleicht etwas mulmig. Etwa, wenn der Autor gleich im ersten Satz mal klarstellt, die westliche Philosophie habe in den letzten 250 Jahren der „Epistemologie das Primat gegenüber Ontologie eingeräumt“. Man denkt an den Einfluss von Heideggers Ontologie auf die französische Philosophie des 20. Jahrhunderts, an Sartre oder daran, dass auch Deleuze sich als Ontologe begriff. Man denkt vielleicht auch an den „ontologischen Ton“ (Thomas Khurana) den man zuletzt bei Agamben, Nancy und Badiou ausmachen konnte. Aber wischen wir all das beiseite! Gehen wir davon aus, die letzte 250 Jahre Philosophie wären überwiegend Epistemologie gewesen. Wir müssen, wenn wir der Darstellung von Shaviro folgen wollen, sowieso annehmen, dass seit Kant in der Philosophie nicht viel passiert ist. Kant selbst ist der Bad Guy dieser Erzählung des Spekulativen Realismus, der ultimative Fiesling. Einer, der „Verbote“ erteilt und uns in „Zwangsjacken“ steckt. Glauben sie nicht? Sie haben vielleicht selbst mal Kant gelesen? Am Besten gleich vergessen. Vorwissen schadet der Dramaturgie des Literaturprofessors, beim jugendlichen „Sprung ins grundlegend Ungewisse“.

Was hat Kant also verbrochen? Ganz einfach: Er „insistiert, dass die Dinge an sich unerkennbar sind; alles, dessen wir wirklich gewiss sein können, sind Phänomene: wie die Dinge für uns erscheinen.“ Das erscheint Shaviro zwar „schlüssig“, aber „in der Praxis hat es sich als durchaus problematisch erwiesen.“ Und schlechterdings sei die Kantsche Erkenntnis sogar eine „Art Allgemeinwissen“ geworden. Ob Shaviro damit nur auf die Allgemeinheit innerhalb der philosophischen Disziplin abhebt oder tatsächlich die Allgemeinheit meint, bleibt unklar. Wie überhaupt völlig ungeklärt ist, wen er adressiert, wenn er von „wir“ spricht. Gehen wir mal davon aus, es handelt sich um die Leser von TZK. Diese leiden offenbar darunter, dass sie „die Dinge nie so sehen können, wie sie wirklich sind.“ Mehr noch: „Wir sind in unseren Perspektiven gefangen, unfähig, einen anderen Blickwinkel einzunehmen.“

Man könnte jetzt denken, so eine Behauptung sei, zumal in einer Zeitschrift für zeitgenössische Kunst, ein starkes Stück. Denn worum geht es bei Kunst noch gleich? Nicht darum, zu sich selbst in Distanz zu treten, um „diskontinuierliche Ereignisse der inneren Natur“ (Rebentisch)? Geht es nicht gerade darum, mit sich selbst mal nicht einer Meinung zu sein? Gilt die Kunst nicht gar als das Feld einer „Freiheit vom Sozialen im Sozialen“ (Menke)? Ja, man könnte fast glauben: Wenn wir irgendwo in andere Perspektiven gestoßen werden, dann innerhalb dieser Freiheit. Aber das ist natürlich Humbug! Völlig gestrig und wie die gerade zitierten Philosophen aus Frankfurt, die die Kunst immer noch von der Erfahrung her denken, hoffnungslos verhaftet in der „Zwangsjacke“ eines kantischen Subjekt-Objekt-Denkens, in der die Kunst noch Rezipienten braucht.

Wir werden eines Besseren belehrt: Subjekte braucht beim Spekulativen Realismus nämlich weder die Kunst noch das Denken. Die Korrelationisten (also jene kantisch Verdorbenen, die die Welt nur in ihrer Beziehung zum denkenden Subjekt begreifen können) zahlten schließlich einen hohen Preis für ihre veralteten epistemologischen Reflexionen. Er besteht laut Shaviro darin, „dass wir letzten Endes nur über – und zu – uns selbst sprechen.“ Und schließlich hätte sich sogar die Meinung durchgesetzt, „die Welt sei eine arbiträre gesellschaftliche oder sprachliche Konstruktion, die nur aus dem bestehe, was wir selbst in sie hineingelegt hätten.“ Manch ungläubiger Leser wird sich vielleicht etwas sträuben, aber es nützt nichts: Wir sind Teil einer Gegenwart, in der alle nur über und zu sich selbst sprechen. In der Menschen, die im Wald spazieren, wie selbstverständlich davon ausgehen, Bäume und Vögel selbst zu schaffen. Eine Welt in der, seit Kant ihnen vor 250 Jahren das Spekulieren verboten hat, vor Selbstbewusstsein nur so strotzende menschliche Subjekte eine „Art Allgemeinwissen“ dafür teilen, für jede noch so viele Lichtjahre entfernte Supernova verantwortlich zu zeichnen. We made it! Es ist die böse Welt des Anthropozentrismus.

Doch wir brauchen keine Angst zu haben. Dank des Spekulativen Realismus geht diese narzisstische Gegenwart nun „zu Ende“. Es hat auch lange genug gedauert und schließlich konnte uns nicht mal die postmoderne Philosophie – gedropt werden Derrida und Rorty – aus dieser Zwangslage befreien. Mit ihr blieb uns lediglich: „dies festzustellen und es zu beklagen“. Aber die „Denker“ (Shaviros Lieblingsvokabel) des Spekulativen Realismus sind längst nicht solche Jammerlappen. Bei ihnen kommt das große P der Philosophie noch von ihrer Potenz, die Welt mit Erkenntnissen zu beglücken, die dann in eine „Art Allgemeinwissen“ diffundieren. Endlich geht es wieder um die ganz großen Themen (die Wahrheit, das Absolute, das Ding an sich) und alle dürfen nochmal jung sein.

Mit dem Vorsatz, unbefangen an diese Einführung heranzugehen, ist es nach spätestens zwei Seiten Shaviro vorbei. Abbruch! Nicht nur die plumpe Verkürzung der Philosophiegeschichte auf einen dramaturgischen Vorlauf der eigenen spekulativen Heldentaten, nicht nur die durchgehende Konfusion von unterschiedlichen Ebenen (der Darstellung, des Bezugnehmens, der Adressierung) – am Ende tun einem selbst die Philosophen des Spekulativen Realismus leid (namentlich Meillassoux, Brassier, Grant und Harman), die hier auf einem Niveau stilisiert werden, das ihnen vielleicht schmeichelt, ihren jeweiligen Positionen aber nicht gerecht wird. Nur zu offensichtlich für jeden, der auch mal in ihren Originaltexten gelesen hat, ist, dass es sich bei der „Bewegung“ weniger um ihr eigenes, als um das angestrengte Projekt einiger andockender „Insider“ handelt, die halt so gerne mal Teil einer Jugendbewegung wären. Und das sollen sie ja. Meinetwegen. Es stellt sich an dieser Stelle nur die Frage, ob eine Zeitschrift wie TZK dabei eine so traurige Rolle unter Niveau einnehmen muss, und ob die „Bewegung“ und ihr ontologischer Paradigmenwechsel darüber hinaus überhaupt irgendeine ernstzunehmende Relevanz für den Kunstdiskurs glaubhaft machen.

Zur ersten Frage: Man ist einiges gewohnt, wenn es um die Sprache geht, in der über zeitgenössische Kunst geschrieben wird. Auch aus TZK kennt man Sätze, die mit übereifrigen Adjektiven wie dem allseits beliebten „radikal“ eine irgendwie revolutionäre Wirkmacht ihres Gegenstands suggerieren. Man ärgert sich daher kaum noch über aufgepeppte Nullsätze, etwa: „Der Kosmos ist radikal leer und indifferent, sobald er all der Bedeutungen, Werte und Narrative entledigt ist“ (Shaviro). Man schmunzelt sogar, wenn einem bei manch feierlicher Verheißung die Titelmelodie von Star Trek durch den Kopf schießt (nachfolgend bitte dazu denken): „Die Spekulation des 21. Jahrhunderts beginnt dort, wo unser festes Wissen endet. Weit davon entfernt, dogmatische Behauptungen aufzustellen, untersucht diese neue Form der Spekulation auf paradoxe Weise den Raum des Unerfassbaren und die Zeit des Unvorhersehbaren.“ (wieder Shaviro). Aufdringlich werden solche sprachlichen Pirouetten aber innerhalb eines so durchsichtigen Versuchs der Selbststilisierung.

Erstaunlich etwa, mit welcher Selbstverständlichkeit eine Zeitschrift wie TZK, die sich einst stolz auf die kritische Fahne schrieb, auf ehrfürchtige Atelierbesuche, Künstlerporträts oder -interviews zu verzichten, hier einen regelrechten Kult um eine philosophische „Bewegung“ betreibt. Nie zuvor druckte TZK so viele Abbildungen von posierenden Protagonisten in Einzel- oder Gruppenporträts. Bis hin zum Aberwitz der Gegenüberstellung einer Malerei von Kants Tischgesellschaft mit dem Foto einer von Avanessian moderierten Gesprächsrunde im Rahmen der Kasseler Speculations-Schau (von deren diskursiven Mehrwert man sich hier selbst ein Bild machen kann) oder dem Abdruck einer „im Internet zirkulierenden“ (cool!) Photoshop-Montage, die die vier „Denker“ des Spekulativen Realismus selbstironisch als Hardrock-Combo inszeniert.

Zu dieser ungebremsten Begeisterung gesellt sich in den abgedruckten Texten die Karikatur vermeintlich übermächtiger Gegner. Allen voran die von Kant. Der wird bei Shaviro zum Begründer eines orthodoxen Konstruktivismus, der uns heute dabei im Wege steht, über eine Welt jenseits des menschlichen Subjekts nachzudenken. „Kant meinte, dass wir nicht über Dinge spekulieren dürfen, die wir nicht erkennen können“, heißt es bei Shaviro bevor er im Namen Harmans einen „Weg der Spekulation“ dagegenhält. Dessen Ansatz: „Wir können die Objekte nicht kognitiv begreifen; aber wir können durch Metaphern oder andere ästhetische Praktiken auf Objekte hindeuten. Derart können wir Dinge wertschätzen, auch wenn wir sie nicht vollständig verstehen.“ Zumindest für Leser, die mit der Kritik der Urteilskraft vertraut sind, ergibt sich aus dieser Darstellung keine nennenswerte Opposition zu Kant. Gerade in der Ästhetik, nicht zuletzt beim Erhabenen begegnen uns ja Phänomene, die sich nicht vollständig erschließen, die uns sogar an die Grenzen des Vorstellbaren treiben. Auch das Schöne ist bei Kant Gegenstand einer Reflexion, die zu keinem Abschluss gelangt (also nicht erkennt), auf deren Unabgeschlossenheit aber keine Frustration, sondern – eben – Wertschätzung folgt. Und natürlich können wir auch mit Kant auf diese Dinge hindeuten – was anderes tut ein Künstler ihm zufolge?

Mag sein, dass die zugrundeliegende Argumentation Harmans auf etwas anderes zielt, in dieser Darstellung ergibt eine Konfrontation mit Kant wenig Sinn. Und selbstverständlich hat und hätte Kant auch nie behauptet, dass es die Welt ohne den Menschen nicht gäbe (was wahrscheinlich nicht mal die radikalsten Konstruktivisten täten), so wenig, wie er dem Denken das Spekulieren verbot. Das hätte auch der Redaktion auffallen können, wenn sie so redigiert hätte, wie man es von einem teuren Fachblatt erwartet. Doch das hätte zugleich auch die rhetorische Mission gefährdet, auf die man den Spekulative Realismus hier geschickt hat: die gegen den gemeinen Anthropozentrismus.

Sehr gelegen kommt Shaviro dabei die Zweideutigkeit des Begriffs. Denn einerseits steht Anthropozentrismus für ein bloßes Faktum der Epistemologie, dass nämlich jede Ethik (wohlgemerkt nicht „die Welt“) eine menschengemachte und deshalb auch nur von dort aus zu ergründen ist. Auf dieser Ebene ist mit dem Begriff noch überhaupt keine Aussage darüber getroffen, ob sich der Mensch dabei irgendwie über andere Subjekte oder Dinge erhebt. Dies ist nur dann der Fall, wenn man auf den moralischen Anthropozentrismus abhebt, der den Menschen tatsächlich ins Zentrum einer Ethik stellt (also fragt: was nützt dem Menschen?). Gegen diese Form des Anthropozentrismus gibt es seit langem Einwände von unterschiedlichen Seiten. Man könnte die Humanismus-Kritik von Foucault anführen oder das auch im Kunstdiskurs nicht mehr ganz so neue „Tier-Werden“ von Deleuze, eigentlich die gesamte und seit langem erstarkende Tierphilosophie, deren Fragestellungen ja auch Populärmedien immer wieder aufgreifen (wie die Zeit vergangene Woche). Nicht zu vergessen Bruno Latour, der mit seiner Kritik am „antifetischistischen Reflex“ der Soziologie in Bezug auf den Status von Kunstwerken bereits in den Neunzigern den Diskurs aufmischte. Sowohl die Position der Dinge wie die nichtmenschlicher Lebewesen ist in Bezug auf die Ethik also Gegenstand von anhaltenden Auseinandersetzungen. Innerhalb von Shaviros kämpferischen Tonfalls könnte man nun denken, die Spekulativen Realisten würden an diesen ethisch-moralischen Diskurs anschließen und gegen die menschliche Selbstgerechtigkeit gegenüber der Natur zu Felde ziehen: „Mit einem Wort, alle Spekulativen Realisten finden Wege, um Kants Verbot der metaphysischen Spekulation zu umgehen. Sie bemühen sich darum, den Anthropozentrismus zu vermeiden, der sich aus Kants Privilegierung der Epistemologie vor der Ontologie ergibt.“ Gemeint ist jedoch die erste Bedeutung von Anthropozentrismus, die keinerlei Aussage zur Position des Menschen innerhalb der Ethik trifft.

Sehr gelegen kommt Shaviro dabei die Zweideutigkeit des Begriffs. Denn einerseits steht Anthropozentrismus für ein bloßes Faktum der Epistemologie, dass nämlich jede Ethik (wohlgemerkt nicht „die Welt“) eine menschengemachte und deshalb auch nur von dort aus zu ergründen ist. Auf dieser Ebene ist mit dem Begriff noch überhaupt keine Aussage darüber getroffen, ob sich der Mensch dabei irgendwie über andere Subjekte oder Dinge erhebt. Dies ist nur dann der Fall, wenn man auf den moralischen Anthropozentrismus abhebt, der den Menschen tatsächlich ins Zentrum einer Ethik stellt (also fragt: was nützt dem Menschen?). Gegen diese Form des Anthropozentrismus gibt es seit langem Einwände von unterschiedlichen Seiten. Man könnte die Humanismus-Kritik von Foucault anführen oder das auch im Kunstdiskurs nicht mehr ganz so neue „Tier-Werden“ von Deleuze, eigentlich die gesamte und seit langem erstarkende Tierphilosophie, deren Fragestellungen ja auch Populärmedien immer wieder aufgreifen (wie die Zeit vergangene Woche). Nicht zu vergessen Bruno Latour, der mit seiner Kritik am „antifetischistischen Reflex“ der Soziologie in Bezug auf den Status von Kunstwerken bereits in den Neunzigern den Diskurs aufmischte. Sowohl die Position der Dinge wie die nichtmenschlicher Lebewesen ist in Bezug auf die Ethik also Gegenstand von anhaltenden Auseinandersetzungen. Innerhalb von Shaviros kämpferischen Tonfalls könnte man nun denken, die Spekulativen Realisten würden an diesen ethisch-moralischen Diskurs anschließen und gegen die menschliche Selbstgerechtigkeit gegenüber der Natur zu Felde ziehen: „Mit einem Wort, alle Spekulativen Realisten finden Wege, um Kants Verbot der metaphysischen Spekulation zu umgehen. Sie bemühen sich darum, den Anthropozentrismus zu vermeiden, der sich aus Kants Privilegierung der Epistemologie vor der Ontologie ergibt.“ Gemeint ist jedoch die erste Bedeutung von Anthropozentrismus, die keinerlei Aussage zur Position des Menschen innerhalb der Ethik trifft.

Politisch ist dabei lediglich die Sprache, in der dann Kant einen Zweig der Philosophie gegenüber einem anderen „privilegiert“, als wäre es eine Frage von Gerechtigkeit. Auf diese Weise beschwört der Subtext des Artikels einen übermächtigen (kantischen) Mainstream, von dessen Unrecht uns die Spekulativen Realisten befreien. In der Politik würde man den kalkulierten Einsatz sachfremder Suggestionen demagogisch nennen. Aber wir befinden uns im Feld der Kunst, wo man eben auch der Philosophie eine „künstlerische Freiheit“ zugesteht. Und wie bei der Kunst gilt Radikalität dabei grundsätzlich als positives Attribut, auch und gerade, wenn sie rein formal betrieben wird. Schließlich ist generell zu bezweifeln, dass eine spekulative Philosophie jenseits von Subjekten sich die Veränderung von deren gesellschaftspolitischer Situation überhaupt sinnvoll zum Gegenstand machen kann. Shaviro bleibt seinen Lesern jedenfalls jedes Anzeichen dafür schuldig, sofern er auf Beispiele für Denkfiguren, die einen konkreten politischen Diskurs oder eine politische Fragestellung beträfen, vollständig verzichtet. Es bleibt bei der ominösen Ankündigung, würde man die Dinge nur spekulativ-ontologisch an sich denken, sich auch eine irgendwie neuartige Handlungsfähigkeit ergäbe, die über das bloße Wehklagen der Postmoderne hinausgeht.

Es scheint fast, als wäre genau diese Form repetierender Ankündigung von etwas heilbringendem Neuen das eigentliche Verfahren, der eigentliche „Weg der Spekulation“. Und wie bei einem „giftigen“ Derivat umhüllen wolkige Worte dabei ein kaum nachvollziehbares Theoriepaket, einen undurchsichtigen Mix philosophisch waghalsiger Hypotheken auf die Karrieren einer handvoll Insider. Texte zur Kunst hat investiert. Die Gründe dafür bleiben schleierhaft, nennenswerte Erkenntnisgewinne lassen auf sich warten. Das gilt auch für die Frage, ob aus einem ontologischen Paradigmenwechsel nicht noch irgendetwas Interessantes für den Kunstdiskurs herauszupressen wäre. Nachdem Suhail Malik in der Herbstausgabe von Spike bereits vorführte, was für ein absurd anmutender Krampf es sein kann, aus dem Spekulativen Realismus Anforderungen für die zeitgenössische Kunst abzuleiten (wobei er ausgerechnet eine „zwingende Kraft der Vernunft“ aus dem Hut zauberte, die sich auf das Reale der Kunst richtet), wollte Armen Avanessian diesmal höchstselbst erklären, welche epochalen Chancen Spekulativer Realismus der Kunst beschert.

Wie bei Shaviro ergeben die pathetische Ankündigung der bevorstehenden Zeitenwende und das abwesende fachliche Redigat dabei ein ziemlich konfuses Theoriederivat aus gut klingenden Behauptungen. Schon der Titel ist eine vielversprechende Punchline: „Das spekulative Ende des Ästhetischen Regimes“. „Man muss nicht Jaques Ranciére bemühen, um vom ästhetischen Regime zu sprechen“, heißt es dagegen fast entschuldigend im redaktionellen Vorspann, denn genau das tut Avanessian an keiner einzigen Stelle. So wird abermals nur diffus ein irgendwie politisch konnotierter Gegner – das „Ästhetische Regime“ – aufgerufen, von dessen Herrschaft uns der Spekulative Realismus erlöst. Müsste Avanessian tatsächlich mit Textstellen belegen, auf was für eine „Hegemonie des Ästhetischen“ er sich genau bezieht und welches „Regime“ denn da „zu Ende geht“, bekäme er mit Ranciére so seine Schwierigkeiten. Denn grundsätzlich fordert Avanessian ja eine Kunst jenseits der Kategorie der ästhetischen Erfahrung, nämlich eine, anhand seines Textes allerdings kaum zu klärende, spekulativ-poetische Ontologie der Kunst. Bei Ranciére werden die Attribute poetisch und ästhetisch in Bezug auf die durch ihn entworfenen Regime hingegen eindeutig bestimmt. Poetisch nennt er dasjenige (historische) Regime, in dem die Kunst „innerhalb einer Klassifizierung der Tätigkeitsformen definiert und folglich auch die Art und Weise, wie eine Nachahmung als gelungen beurteilt und geschätzt werden kann.“ (aus „Die Aufteilung des Sinnlichen“). Das ästhetische Regime der Künste ist dagegen jenes, in der die Identifizierung der Kunst als Kunst „nicht mehr durch die Unterscheidung der Tätigkeitsformen erfolgt, sondern durch die Unterscheidung eine für Kunstwerke charakteristischen sinnlichen Seinsweise.“ (ebd.). Ausdrücklich heißt es bei Ranciére: „Das Wort ästhetisch verweist nicht auf eine Theorie der sinnlichen Erfahrung […] Es verweist im eigentlichen Sinne auf die spezifische Seinsweise dessen, was der Kunst zugehörig ist, also die Seinsweise ihrer Objekte.“ (ebd.). Damit würde das „Ästhetische Regime“ der proklamierten Ablehnung einer Kunst-Erfahrung aber gar nicht entgegenstehen. Angesichts dieses durchgehenden Missverständnisses eines seiner zentralen Begriffe, ist schwer vorzustellen, dass Ranciére einmal zu den Lehrern von Avanessian gehört haben soll, wie es dieser auf seiner Webseite stolz bemerkt.

Doch die Sache wird nicht unbedingt besser, wenn Avanessian mal ausdrücklich auf Theorien außerhalb seines spekulativen Universums rekurriert. Wie im Fall von Peter Osborne, dem er übrigens auch sein einziges (!) künstlerisches Beispiel entlehnt, wohlgemerkt ohne irgendeine argumentative Verwendung dafür zu haben (abgebildet wird es natürlich trotzdem: „Notebook volume 38_ Already been in a Lake of Fire“ von Walid Raad/The Atlas Goup, 1999–2002). Avanessian zufolge behauptet Osborne, die „Macht des Kapitals beruht auf jener von der Kunst geschaffenen Fiktion der Gegenwart“. Das ist eine ziemlich schiefe Leseart. Denn nach Osborne erzeugt nicht die Kunst selbst die Fiktion der Gegenwart, sie hat vielmehr Teil an ihr. Diese Teilhabe ist für Osborne nämlich Bedingung dafür, dass eine bestimmte Kunst im Gegensatz zu anderer, zeitgleich entstandener Kunst, zeitgenössisch (contemporary) ist. Kunst ist etwas, an dem man die Fiktion des Zeitgenössischen ablesen kann. Allenfalls schreibt die Kunst mit an dieser Fiktion, der eigentliche Autor ist für Osborne allerdings das Kapital: „The contemporary (the fictive relational unity of the historical present) is transnational because our modernity is that of a tendentially global capital.“ (aus: „Anywhere Or Not At All“).

Ebenso missverständlich ist der Bezug auf eine von Osborne in Angriff genommene „historische Ontologie der Kunst“, sofern jener die Bezeichnung „ontological“ als Kunsttheoretiker relativ unbedarft mit der Untersuchung der Daseinsbedingungen (von Kunst) gleichsetzt, ihn aber nicht im philosophischen Sinne des Spekulativen Realismus gegen die Epistemologie in Stellung bringt. Ähnliches gilt für den Begriff der „aesthetic art“, der für Osborne mit einer bestimmten historischen Periode von Kunst verbunden und bereits seit rund 150 Jahren aus den zeitgenössischen künstlerischen Diskursen verschwunden ist. Wie im Fall von Ranciére beruft sich Avanessian nur lose auf einen angesagten Theoretiker, ohne seine Begriffe und Fragestellungen zu kontextualisieren. Das gleiche Spiel mit David Joselit, dessen aktuelle Publikation „After Art“ er in seinem Sinne umdeutet. Kurz gesagt argumentiert Joselit darin, dass äquivalent zu Wachstum und Wuchern der Bilder im 20. Jahrhundert in der zeitgenössischen Kunst (im Gegensatz zu Avanessian ist seine Argumentation voll von aktuellen künstlerischen Beispielen), das Format von Beziehungsnetzwerken zwischen Bildern, Räumen, Menschen, Erfahrungen etc. die diskreten Objekte der Avantgarden abgelöst hat. Und auch er bescheinigt der Kunst, eine paradigmatische Währung der Globalisierung zu sein, sofern sie nämlich Ware und Erfahrung („commodity and experience“) vereine. Bei Avanessian klingt das dann so:

„Von einem October-Herausgeber [Joselit] kommt somit eine radikale Hypothese zum ästhetischen Status quo, nämlich dass wir uns nicht nur der Grenze zu einem nachästhetischen Regime nähern, sondern dass wir diese eventuell schon überschritten haben, dass wir uns in einem Zustand nach der Kunst (After Art) eingetreten sind und dass wir uns damit auch jenseits einer Zukunft befinden, wie sie die Avantgarden antizipierten. Und vielleicht hat Kunst dann einer unendlichen Ausbreitung von Bildern nicht nur ihr Alleinstellungsmerkmal, sondern auch seine epistemologische Daseinsberechtigung verloren. Zugleich wäre damit eine seit Schiller an Authentizität und Autorität orientierte Kunstkritik und „kritische“ Ästhetik ihres Gegenstandes beraubt.“

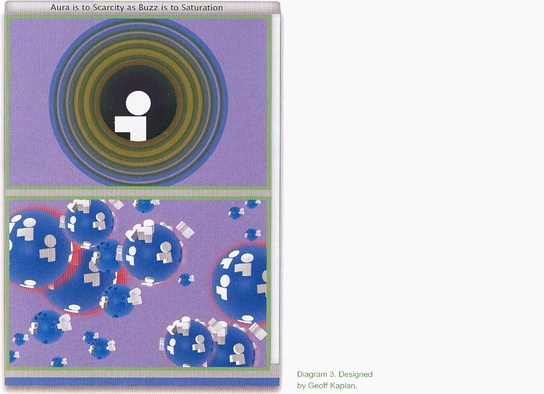

Bezeichnend ist hier nicht nur die prätentiöse Form des Name-Dropping (October-Herausgeber!) und die etwas unlogische Konstruktion des ersten Satzes (kann es einen Status quo von etwas geben, das bereits in der Vergangenheit liegt?), sondern auch die Geschwindigkeit, mit der Avanessian von einer wilden Behauptung zur nächsten springt. Joselit geht es im Original nicht um den Verlust einer epistemologischen Daseinsberechtigung, sondern darum, dass die Kunst einen bestimmten Modus der Auseinandersetzung zugunsten eines anderen ersetzt. Witzigerweise bezeichnet er diesen netzwerkartigen Modus der Kunst sogar als eine Epistemologie der Suche: „In the place of the avant-garde we have both monetized and nonmonetized forms of currency. This is the power of connectivitiy under Epistemology of Search.“ (aus: „After Art“). Die Erfahrung ist also wesentlich für Joselits Analyse des (keineswegs nachästhetischen) Status Quo der Kunst, ebenso für sein abschließendes Plädoyer, die Künstler mögen die dargestellte Netzwerk-Power doch bitte auch realpolitisch beanspruchen und ausgestalten. Bei Avanessian bleibt hingegen völlig unklar, wie daraus der Verlust einer epistemologischen Daseinsberechtigung der Kunst folgen soll bzw. worin diese denn zuvor bestand. Schließlich ist auch die Art, wie Avanessian en passant und jenseits der Realität eine Kunstkritik imaginiert, die sich „seit Schiller“ an „Authentizität und Autorität“ orientiere, beispielhaft für sein spekulatives Vorgehen. Offensichtlich hat er auch dieses Begriffspaar per drag and drop bei Joselit entnommen und es so seinem Kontext beraubt. „Authentizität und Autorität“ stehen da für die Kategorien der benjaminschen „Aura“ eines Kunstwerks, denen er in Anlehnung an John L. und Jean Comaroff ein Surren zeitgenössischer Arbeiten gegenüberstellt: „[…] underwritten by site specifity, we have the value of saturation, of being everywhere at once. In place of aura, there is buzz.“ (ebd.). Nicht nur, dass Joselit also offensichtlich nicht vereinbar wäre mit einer objektorientierten Ontologie – wo zur Hölle liest Avanessian noch Kritiken, die mit den Kategorien einer künstlerischen „Aura“ operieren? In der Weltkunst?

Mit einer derart dubiosen Argumentation spekuliert der erste Teil seines Artikels darauf, dass ein bestimmter Diskurs – formerly known as aesthetics – zu Ende geht. Was danach kommt, ist dann zum Teil noch hanebüchener, bis man ihm irgendwann einfach nicht mehr folgen kann und will. Letzter Versuch:

„Grob zusammengefasst lautet das (gegen Kant und die ihm folgende korrelationistische Ästhetik gerichtete) spekulative Argument sodann, dass Kant mit seiner Kritik des reines Verstandes den Raum unserer Erfahrung auf das zu denken Mögliche, die Bedingungen der Möglichkeit unseres Denkens beschränkt hat. Poetik dagegen bezieht sich auf das Machen von etwas, indem die Grenze vom Nichtsein zum Sein überschritten wird. Das Machen von etwas ist nicht selbstreflexiv, erschöpft sich nicht in sich selbst; poietische Praxis überschreitet das reine Denken bzw. materialisiert, was auch immer sie zu ihrem Objekt macht, und sei es eine Praxis reinen Denkens.“

Sofern Avanessian uns hier von einem ontologisch formulierten Modell einer Poetik überzeugen will, die die „Grenze vom Nichtsein zum Sein“ überschreitet; wenn er also völlig überhastet mit Heideggerschen Termini jongliert (ohne dabei jedoch die ontisch-ontologische Differenz in Rechnung zu stellen), wenn er die Leser abermals über seinen begrifflichen Bezugsrahmen im Unklaren lässt (fast scheint es, als habe er einfach ein paar Thesen aus Agambens „Der Mensch ohne Inhalt“ spekulativ umlackiert), handelt es sich zweifellos um ein „Machen von etwas“, das „nicht selbstreflexiv“ ist.

Es ist eine Sache, wenn eine kritische Zeitschrift für zeitgenössische Kunst nicht bemerkt, wenn ihr philosophischer Kokolores untergejubelt wird. Etwas anderes ist es, wenn sie nicht mal mehr im Bereich ihrer eigentlichen Expertise – in Kunst und Kunsttheorie – einhakt. Es bleibt bis zum Ende nebulös, was das forcierte ontologisch-spekulativ-poetische Denken über Kunst konkret bedeutet und welche neuen Chancen es birgt. Avanessian mäandert zwischen dem von Malik heroisch postulierten Unsinn einer Kunst ohne das Subjekt ihrer ästhetischen Erfahrung (also ohne Rezipienten) und einem Denken der „poetischen Transformation“. Einem längst etablierten Denken mit und durch die Kunst wie man es, wie er selbst anführt, in „Nietzsches Tragödienschrift, Panofskys Perspektivenstudie oder auch Benjamins Trauerspielbuch“ finden kann. Das ist allerdings weder neu noch sonderlich originell. Es ist schlicht und einfach Basiswissen, Modul 5: Ästhetische Philosophie. Es bräuchte dafür keine draufgängerische Action-Rhetorik, kein Schattenboxen gegen die Goliaths der Philosophiegeschichte. Nichts gegen eine Revision der Postmoderne, nichts gegen neue Erzählungen – aber bitte keine Groschenromane!

Es ist eine Sache, wenn eine kritische Zeitschrift für zeitgenössische Kunst nicht bemerkt, wenn ihr philosophischer Kokolores untergejubelt wird. Etwas anderes ist es, wenn sie nicht mal mehr im Bereich ihrer eigentlichen Expertise – in Kunst und Kunsttheorie – einhakt. Es bleibt bis zum Ende nebulös, was das forcierte ontologisch-spekulativ-poetische Denken über Kunst konkret bedeutet und welche neuen Chancen es birgt. Avanessian mäandert zwischen dem von Malik heroisch postulierten Unsinn einer Kunst ohne das Subjekt ihrer ästhetischen Erfahrung (also ohne Rezipienten) und einem Denken der „poetischen Transformation“. Einem längst etablierten Denken mit und durch die Kunst wie man es, wie er selbst anführt, in „Nietzsches Tragödienschrift, Panofskys Perspektivenstudie oder auch Benjamins Trauerspielbuch“ finden kann. Das ist allerdings weder neu noch sonderlich originell. Es ist schlicht und einfach Basiswissen, Modul 5: Ästhetische Philosophie. Es bräuchte dafür keine draufgängerische Action-Rhetorik, kein Schattenboxen gegen die Goliaths der Philosophiegeschichte. Nichts gegen eine Revision der Postmoderne, nichts gegen neue Erzählungen – aber bitte keine Groschenromane!

Bislang verzichten die Verkündiger des Spekulativen Realismus bezeichnenderweise auf eine Argumentation entlang von künstlerischen Beispielen, und die an sie herangetragene Post-Internet-Art funktioniert bekanntermaßen genau wie die Bisherige. Doch es gibt Hoffnung auf eine Kunst, die den Raum der menschlichen Erfahrung überwindet. Sie kommt aus Südkorea. Dort hat Künstler Hojun Song gerade einen funktionstüchtigen DIY-Satelietten ins All geschossen („to talk to god“). Vielleicht liegt die Zukunft der Kunst ja doch irgendwo da draußen. Und womöglich funktionierte die spekulative Theorie für eine Kunst ohne Erfahrung auch dort am Besten: in der von Rezipienten befreiten Weite des Universums. Imagine that!

Mit besondererm Dank an Peter Cello und Esra Yilmaz für wichtige Hinweise und Diskussionen. A.B.

Mit besondererm Dank an Peter Cello und Esra Yilmaz für wichtige Hinweise und Diskussionen. A.B.

Kommentare

Im Kapitalismus muss halt immer was neues her, das ist ja nun nix neues. Warum aber groß darüber nachdenken, wenn man schon jetzt weiß: in 2, 3 Jahren ist der spekulative Realismus der Schmäh von gestern, so "out" wie dann auch Rauschebärte und Neonsonnenbrillen schon wieder sind, und mit ebensoviel Relevanz. Nur Kunstwissenschaftler und Kuratoren müssen hier momentan Wissen und Interesse glaubhaft simulieren, um sich Karrierechancen nicht zu verbauen. Aber eins ist doch klar, in 2, 3 Jahren (oder schneller) ist wieder was anderes der letzte Schrei, und der spekulative Realismus hat als Kunstrichtung und Kunsterklärmodell schon wieder abgedankt und keiner kann ihn mehr sehen. Daher kann man Kunststudenten nur raten, von ihm die Finger zu lassen! Was genau er sein oder bedeuten soll, darüber gibt es ja sowieso höchst unterschiedliche Anschten, böse Zungen nennen ihn ja auch einen Theorie-Popanz oder des Kaisers neue Kleider. Aber ästhetische Erfahrung gibt es ja nicht mehr, da funktionieren dann eben auch Kaisers Kleider ohne größeren Widerspruch, und gehen schließlich hoffnungsvoll an die Börse.

Klar, der Kapitalismus erfindet den spekulativen Realismus, wenn der liebe Gott auch nix besseres zu tun hat als am siebten Tag Sonntagsruhe zu halten. Und weil der Sartre das missverstanden hat, dass Sonntagsruhe nämlich nicht automatisch heißt, der liebe Gott wäre tot, hat er mit dem Existenzialismus schnell mal in der Nacht von Sonntag auf Montag so richtig fett Karriere gemacht und der Lyotard dann 29 Jahre später mit der Postmoderne wenigstens eine schnelle Mark und einen Autorenvertrag mit Peter Engelmann, der bis heute mindestens eine Kuratorin ernährt. Schade einerseits, dass das Rad und die Kommentarfunktion schon erfunden sind. Da ließen sich noch Generationen Kunstwissenschaftler und Kuratoren sogar mit ganz viel scharf durchfüttern. Andererseits toll, dass der Kant seine Kritiken noch ganz ohne Kapitalismus und frei von Karrieredenken durchgekriegt hat (der war einfach so Professor, weil das war damals so, wie der Kapitalismus in England gewohnt hat in einem schönen Haus) und dass der Descartes nach Feierabend (aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und das mitten im dreißigjährigen Krieg) gedacht hat, er träume, er dächte, dass er wäre. Lieber Gott, solch eine Erkenntnis ist doch heutzutage fast einen Pfifferling wert, der so ganz alleine im Topf selbst mit viel Sahne und mit superviel scharf doch kein sättigendes Gericht abgäbe.

Vielleicht sollte man analog zu den Derivaten, den "innovativen Finanzprodukten" (vorletzter Koalitionsvertrag CDU-SPD), die dann leider zur Bankenkrise führten, hier von "innovativen Theorieprodukten" sprechen. Gegen diesen Terminus kann doch nun wirklich niemand etwas haben.

Da ich mich einige Jahre für eine bewusste Verlangsamung aller Tätigkeit entschlossen hatte, lese ich diesen wunderbaren Text erst heute. Vielen Dank!