„Schafft die Kunst ab!“ rief Georg Seeßlen kürzlich in der Taz, ätzte einmal quer durch den Betrieb und wird demnächst bei Suhrkamp nachlegen. „Kunst ist eine der besten Kapitalanlagen und Steuervermeidungsfelder der Welt“, erklärt er und diagnostiziert: „Dem Kunstmarkt geht es so gut wie noch nie. Der Kunst-Kultur geht es so schlecht wie nie zuvor.“ Es steht nicht gut um den Diskurs, erfahren wir und wissen es doch längst. Er hat sich korrumpiert und verraten an die Bedürfnisse des Markts. Er hat sich hinter einem wolkigen Jargon verschanzt, der die eigene Belanglosigkeit kaum noch kaschieren kann. Schon 2003 hatte Christian Demand diesen Jargon der Dummheit überführt, die er nur umständlich chiffriert. Dass er in der Kunstszene damit keine Punkte sammeln konnte, hat nur noch dicker unterstrichen, wie sehr die sich inzwischen in den Kommunikationskoordinaten einer merkelschen Raute bewegt. In Wahrheit geht da schon lange nichts mehr. Was also tun? Vielleicht ist es an der Zeit, das unterstellte Abhängigkeitsverhältnis zwischen Markt und Diskurs zu hinterfragen – Zeit für eine Linie dazwischen.

Eine Ausstellung im Düsseldorfer Kunstverein liefert den Anlass. Sie heißt „Das Beste vom Besten“ und verrät im Untertitel wovon sie erzählen will: „Vom riskanten Geschäft der Kunst“. Das gelingt ihr zu großen Teilen, weil sie gar nicht erst den Versuch unternimmt, spektakuläre Artefakte zum anhaltenden Boom des „oberen Marktsegments“ zusammen zu tragen. Die betont nüchterne Ausstellung zeigt Arbeiten ebenso wie Dokumente: Zeitschriften, Bücher, Briefe oder alte Ausstellungseinladungen. Und abgesehen von der tapezierten Fotografie eines zufrieden posierenden Jeff Koons mit Luftballonpuppe und einem angegilbten Plakat des Kunstvereins für eine Gerhard-Richter-Ausstellung von 1971, fehlen die Namen der laufenden Rekordpreismeldungen. Damien Hirst hätte Besseres zu tun gehabt, erklärt Kurator Hans-Jürgen Hafner im Katalog. Ein Glück.

Denn so zieht die Ausstellung selbst bereits eine zarte Linie zwischen dem Ernstzunehmenden und dem, was man eben so zur Kenntnis nimmt. In der Ausstellung beginnt die Linie mit einer aufgeschlagene Autobiografie von Andy Warhol: „Business art“, schreibt er darin, „is the step that comes after Art. I started as a commercial artist, and I want to finish as a business artist. I wanted to be an Art Businessman or a Business Artist.“ In Düsseldorf ist diese Passage unterstrichen – und damit auch die Schwelle als solche, die Warhol hier ganz explizit überschreitet. Es ist der Schritt aus einem Kontext in einen anderen. Der Schritt über eine Linie, die Warhol noch selbst formuliert: Art versus Business Art. Das ist gerade aus heutiger Perspektive wichtig festzuhalten. Denn viel zu oft werden diese Kontexte leichtfertig vermengt, als wäre es ein und dieselbe Soße. Und freilich sitzen viele Kunstmagazine den Missverständnissen, die das nach sich zieht, nur allzu gerne auf, weil sich mit dem ambivalenten Reiz der Oligarchie, dem Bling-Bling der Superreichen eben recht geschmeidig „magazinige“ Geschichten bauen lassen. Auch ist ein Business Artist doch in aller Regel fotogener als sein prekäres Pendant.

Bei Art verfolgt eine ganze Bildstrecke die Posing-Künste von Jeff Koons (Foto: Screenshot)

Um an dieser Stelle selbst einem Missverständnis vorzubeugen: Es geht bei der hier imaginierten Linie nicht um eine Begrenzung der Möglichkeitsformen von Kunst. Die historische wie kontinuierliche Erweiterung ihrer Begriffe, Medien und Gegenstände wird gar nicht in Abrede gestellt. Es ist viel einfacher: Die Linie ist nämlich dieselbe, die wir wie selbstverständlich ziehen, wenn zwischen einem ernstzunehmenden Künstler und einem unterschieden wird, der in seiner Freizeit die Dünen von Sylt auf die Leinwand tupft. Und ebenso würde es uns wundern, wenn im Feuilleton die Verkaufserfolge von Lilya Cornelli

, Thierry Noir oder Sabine Wild gemeldet würden, obwohl die im Ganzen sicher mehr Menschen tangieren als die teuren Maskottchen eines Jeff Koons. Soziologisch betrachtet geschieht also die Abgrenzung „nach unten“ wie selbstverständlich, doch die Linie auch „nach oben“ zu ziehen, erscheint vielen abwegig. Aber warum?

Sicher, man muss der Linie immer misstrauen! Oft verwechseln wir sie mit denen, die durch Milieu und Habitus gezogen werden. Insofern wären wir vielleicht sogar dankbar, würde ein kluger Kurator uns mal mit einem Künstler überraschen, dessen Malereien der Dünen von Sylt tatsächlich einen diskursiven Raum eröffneten. Es geht nicht um den Gegenstand, nicht um Dünen oder Deiche. Die Linie markiert vielmehr den Reflexionsradius einer Arbeit, ihre ästhetische und inhaltliche Komplexität in Bezug auf die Gegenwart und ihre Geschichte – und ja, sie ist insofern „nur“ eine ideelle. Deshalb sollte sie im Grunde bei jeder Ausstellung neu verhandelt werden. Aber muss sie nicht ernst nehmen, wer es noch mit einem Kunstbegriff aufnimmt, der sich unterscheiden soll von visueller Gestaltung und avancierter Luxusindustrie?

Wohl könnte man einwenden, dass mit der Postmoderne und der Etablierung einer bestimmten Form des Nachdenkens über Pop alles irgendwie diskurswürdig geworden sei, auch die samstägliche Performance von Markus Lanz oder die Halskette von Angela Merkel. Allerdings hat dieses Nachdenken nicht die übrigen Diskurse eingeebnet, sondern lediglich relativiert und schließlich einen eigenen erweiterten Rahmen gezogenen: den des Popdiskurs. Man unterliegt aber einem Denkfehler, wenn man glaubt, mit der Pop-Art sei auch der Kunstkontext in diesem aufgegangen. Das wäre, als würde man behaupten, dass seit der Land-Art jeder Acker ein Kunstwerk sei. Einen Acker zum Kunstwerk zu erklären ist zwar nicht unmöglich, doch eben etwas, was innerhalb des Kunstdiskurses immer neu behauptet und aktualisiert werden muss (Künstler wie Paweł Althamer unternehmen ja noch hin und wieder den Versuch). Zuletzt ist auch ein Bild an der Wand eine Behauptung, die stets aufs neue geprüft wird, wenn Kunst das Nachdenken über und mit Kunst einschließt.

Noch einem Missverständnis wäre vorzubeugen: Es ist kein Vergehen, den angestammten Kontext zu verlassen – wie sollte es anders sein? Allesamt wechseln wir mehrmals täglich den Kontext, bewegen uns in völlig unterschiedlichen Bezugssystemen. Manchmal vermischen sich die Kontexte, und manchmal mag es meinetwegen produktiv sein, seinen sonntäglichen Frühstückstisch als Kunstwerk zu besprechen. Nur macht es wenig Sinn das laufend und wie selbstverständlich zu tun. Gleiches gilt für die Kontexte von Art und Business Art, Kunstbetrieb und Luxusindustrie, Kunstdiskurs und Promikultur, Äpfel und Birnen. Warhol, das ist in Düsseldorf zu lesen, hat sich ab einem bestimmten Punkt für die Business-Art entschieden und sich insofern auch von den Rezeptionskriterien des Kunstsystems (stimmig/unstimmig, gute Kunst/schlechte Kunst oder auch einfach Kunst/Nicht-Kunst) befreit. Zumindest sein Spätwerk hat er geradewegs in das Feld der Pop- und Promikultur überführt und einige frühere Arbeiten bewusst als Hybride im Dazwischen formuliert. Das war ein erstaunlicher und denkwürdiger Akt – für beide Diskursfelder. Die Wiederholung dieses Aktes war und ist in den meisten Fällen aber nicht mehr als – eben: Wiederholung! Trotzdem wird die Geschichte ständig aufs Neue erzählt. Es scheint einfach zu verlockend anhand ihrer den ständigen Niedergang der Kunst durchzuspielen. Das Problem dabei: Je öfter wir die Geschichte erzählen, umso mehr glauben wir ihr. „In der Kunst geht es doch eh nur noch ums Geld!“ Wer würde noch widersprechen?

Schau mir in die Augen: Abramović beim Versuch das Pop-Business zu hypnotisieren

(Foto: Screenshot)

(Foto: Screenshot)

Wohlgemerkt, es gibt immer wieder zeitgenössische Künstler, die – weil sich die Gelegenheit bietet, sie das wenige Kunstpublikum langweilt oder warum auch immer – den Kontext wechseln. Aktuell lässt sich das zum Beispiel bei Marina Abramović beobachten. Deren popkulturelle Adelung durch Lady Gaga und ihr Tänzchen mit Jay-Z zelebrieren jedoch zugleich ihr Ankommen in wie den Ausstieg aus einem bestimmten Diskursrahmen (obwohl sich darüber streiten lässt, ob sie letzteren nicht bereits vor 20 Jahren verlassen hat). Aber, so what? Es ist keine Sünde und um Abramovićs esoterisches Spätwerk auch ganz bestimmt nicht schade. Man muss beim Übertreten der Linie ja nicht gleich aus der Haut fahren, wie Walter Sobchak beim Bowling. Man könnte es gelassen zur Kenntnis nehmen.

Wieder ein Richter für drei Millionen versteigert? So what? Wann hat Richter zum letzten Mal einen ernsten Beitrag zum Diskurs geliefert? Genau: 1983! Koons verkauft den teuersten Pudel der Geschichte? Hirst beklebt einen Totenschädel mit lupenreinen Diamanten? So what? Es hat doch für den Kunstdiskurs nicht mehr Bedeutung als eine Körperwelten-Ausstellung in Bochum. Sicher, auch die kann zuweilen soziokulturelle Relevanz erlangen und die betrifft uns schließlich immer. Aber warum besitzt der Kunstdiskurs für sich nicht das Selbstvertrauen, sich gegenüber glitzernden Totenschädeln so gelassen abzugrenzen wie er es mit den plastinierten Leichen tut? Warum zeigt er sich so dermaßen verunsichert? Seeßlens Behauptung bleibt unwidersprochen: Die ökonomische Elite habe sich nicht nur die Kunst angeeignet, sondern längst auch den Diskurs. „Kunstwissenschaft, Kunstkritik, Kunstpublizistik“, schreibt er in der Taz, „sind so hörig und von ihren Gnaden abhängig, dass sie ihnen genau das als Kunst definieren, was sie als Kunst gebrauchen können.“ Warum ist der Diskurs nur so ein Lappen geworden?

Vielleicht weil kaum mehr um gute oder schlechte Kunst gestritten wird. Was ist Kunst? Was muss Kunst leisten? Was nicht? Schon erntet man gehobene Augenbrauen. So rigoros zu fragen sei in Anbetracht der Komplexität unserer Zeit schon hochproblematisch, heißt es dann, während sich die Hände zur merkelschen Raute formen. Viel lieber ringt der prekäre Berufsschreiber heute dem letzten Bullshit systemische Daseinsberechtigung ab, wohl – wieder hat Seeßlen recht – aus Angst um die eigene. Wenn aber die Unterscheidung zwischen gut und schlecht, stimmig/unstimmig oder progressiv/reaktionär kaum noch, und wenn nur akademisch verklausuliert erscheint, steht schnell unter Neidverdacht, wer die institutionelle oder feuilletonistische Würdigung von Business Artists kritisiert. Für Viele riecht allein der Anspruch auf Unterscheidung schon nach ästhetischer Restaurationsrhetorik von vorgestern.

Doch ungeachtet des Privilegs eigener kritischer Beiträge lassen auch die verantwortlichen Redakteure von FAZ und Süddeutsche Seeßlen recht behalten, wenn dieser schreibt: „In Feuilletons der ‚bürgerlichen’ Zeitungen nimmt die Rubrik ,Kunstmarkt’ wesentlich mehr Raum ein als Kritiken von Ausstellungen oder gar diskursive Auseinandersetzungen mit neuen Formen des Ausdrucks.“ Das liegt sicher nicht an der mangelnden Kritikfähigkeit besagter Redaktionen, eher am mangelnden Selbstbewusstsein, auch eine eigene Agenda zu setzen, eigene Linien zu ziehen. Sicher darf Niklas Maak mal genüsslich und faktenreich das „System Anselm Reyle“ auseinandernehmen („Wir haben eine Streifenpanne“, FAZ vom 26.1.2010), aber spätestens im Kunstmarktteil müssen sich die Schreiber aus zweiter Reihe wieder im Schwadronieren über das Angebot von Christie's und Sotheby's üben. Also waltet der Markt und Reyle wird Professor, Reyle stellt in den Deichtorhallen aus und der Nationalgalerie... Es ist nicht Reyle der zittert, sondern das Feuilleton. Ein einfaches So what?, glauben sie dort, könne man sich nicht leisten. Also wird der nächste Auktionsrekord gemeldet, der nächste langweilige Messebericht in Auftrag gegeben und ab und zu ein kleiner Essay zum moralischen Niedergang des Kunstbetriebs. Doch ob Reyle oder Richter, am Ende gilt: Markt schlägt Maak.

Ein weiterer Grund für die Ermattung des Diskurses, seiner zunehmenden Unfähigkeit zur inhaltlichen Konfrontation, ist die anhaltende und zum Teil abstruse Herleitung künstlerischer Kritik aus (ästhetischer) Affirmation. Da gibt es zum einen Kulturkritiker wie Wolfgang Ullrich, deren Maxime zu sein scheint, jeder noch so problematischen Entwicklung einen unerwarteten Optimismus abzutrotzen. Warum? Vielleicht einfach aus Angst vorm schummrigen Kneipenlicht um das sich greise und ausgebootete Kulturpessimisten scharen müssen. Im besten Falle ist ein solcher Zweckoptimismus originell, aber er setzt selbst kein Dagegen und will es auch nicht.

Doch auch Kritiker, die für sich in Anspruch nehmen, den Kapitalismus in seiner ganzen Perfidität zu reflektieren, lassen sich immer wieder hinreißen, subversives Potenzial in Arbeiten hinein zu wünschen, die in erster Linie deren Gegenteil verkörpern: die Affirmation des Bestehenden. Das passiert sogar einer Isabelle Graw, die nicht nur Liebling Richter, sondern auch jüngeren Problemfällen, etwa den 2009er-Bildern von Jana Euler, eine immanente Kritik zuschreibt, die sie beim besten Willen nicht erkennen lassen (siehe Artforum vom November 2012). Für die Bilder porträtierte Euler während ihres Studiums an der Frankfurter Städelschule (wo übrigens auch Graw lehrt) ihre wesentlich bekannteren und bestens etablierten Professoren. Mover und Shaker wie Daniel Birnbaum, Diedrich Diederichsen oder Wolfgang Tilmans – großformatig und realistisch. Im Bild montierte sie diese Porträts auf die jungen Körper ihrer Kommilitonen, die eigenartige Gesten vorführen, und setzte das Ganze schließlich vor kitschige Fantasy-Landschaften. Man kann sich schnell ausmalen wie das abgeht – Diederichsen vor brüllendem Löwenkopf, geil! – und das clever finden oder nicht. Graw aber erklärt, dass Eulers Porträts „the monstrous aspect of these overpowering father figures“ einfangen und nobilitiert sie unter der Überschrift „Social Realism“ zum relevanten Beitrag einer ästhetischen Reflexion des Netzwerkimperativs im Kunstbetrieb.

Auf dem Laufsteg mit „Alte Sachen“ von Lena Knebl, Hausleitner und Zobernig: Kritikerin Isabelle Graw (Foto: YouTube)

Die Logik dahinter ist gängige Rezeptionspraxis: Wenn etwa Clegg & Guttmann Sammler und Unternehmerfamilien porträtieren, wird das ebenso als „kritische Reflexion“ verbucht, wie Heimo Zobernigs Modenschau mit Kunstbetriebsgrößen (u.a. wieder Graw und Kaspar König), deren „Alte Sachen“ auch Teil der Düsseldorfer Ausstellung sind. Doch das Beschwören oder bloße Thematisieren von Autoritäten ist nicht gleichbedeutend mit ihrer kritischen Infragestellung. Sicher bearbeitet Euler ihre Porträtierten weit mehr als Clegg & Guttmann, doch zu ihrer ästhetischen Problematisierung oder Deformation benötigt es noch eine Menge Rezeptionsfantasie und guten Willen. Warum zeigt den ausgerechnet Isabelle Graw? Liegt es – böse gedacht – am von ihr theoretisch präferierten Medium, für das sie noch ein paar junge Beispiele braucht? Oder liegt es – wahrscheinlicher – am fehlenden künstlerischen Alternativangebot? Sind es am Ende sogar die (jungen) Künstler selbst, denen einfach nicht mehr einfällt, als Theoreme verblasster Dekaden (im Fall der Affirmation sind es die Achtziger) zu illustrieren?

Die Ausstellung im Düsseldorfer Kunstverein legt diese Antwort nahe. Denn neben der zwischen Art und Business Art trennt hier eine zweite Linie das Geschehen. Es ist die zwischen zwei Künstlergenerationen und ihres Umgangs mit dem „riskanten Geschäft der Kunst“. Wieder bildet Warhol die Schnittstelle, denn die eine agiert, grob gesagt, vor bzw. bis in die achtziger Jahren hinein, die andere ab 1989. In den sechziger und siebziger Jahren erscheint die Problematisierung des Markts noch offensiv, ja konfrontativ. Die Arbeiten sind mit einem Selbstvertrauen ausgestattet, das wie selbstverständlich von der Wirkmacht künstlerischer Setzungen überzeugt ist. Eine alte Einladungskarte erzählt, wie Robert Barry 1969 die Galerie und ihren kommerziellen Betrieb während seiner Ausstellung einfach geschlossen hielt. Ein Katalog dokumentiert die Organisation einer Düsseldorfer Alternativmesse zum damals bestimmenden „Kölner Kunstmarkt“, in der Hans Strelow und Konrad Fischer 1969 die europäischen „Galerien der Avantgarde“ versammelten. Im selben Jahr bot Dan Graham im Rahmen seines „Income Piece“ Aktienanteile von einer nach ihm benannten Firma in Börsenzeitschriften zum Verkauf. Mit den Einnahmen wollte er sich selbst ein Gehalt auszahlen und die Investoren an Gewinnen beteiligen. In einer dazugehörige Erklärung definiert Graham die Parameter der Aktion en détail. „1. Money is no object, but a motive, a modus vivendi, a means to my support“, heißt es beginnend. Graham weiß, dass er allein die ökonomische Realität nicht ändert, aber er lässt doch keinen Zweifel an der eigenen künstlerischen Definitionsmacht, die doch immerhin zu ästhetischen und begrifflichen Setzungen in der Lage ist.

Der Kontext ist damals nicht etwas, dem die Künstler ausgesetzt sind, sondern eine Realität, dem sie eine andere entgegensetzen – in Arbeiten, Aktionen, Pamphleten und künstlerischen Revisionen. In dieser Grundhaltung unterscheiden sich die Dokumente jener Zeit entscheidend von jüngeren Exponaten. Noch 1975, als die amerikanische Konzeptkunst, aller ästhetischen Radikalität zum Trotz, immer mehr kommerzielle Erfolge feiert, gibt es Künstler, die diesem Markterfolg nicht nur misstrauen, sondern ihm, wie im Künstlermagazin The Fox, deren Exemplare die Ausstellung unter Vitrinenglas aufbahrt, mit dichten, aber ebenso klaren und präzisen Aufsätzen eine künstlerische Autorität entgegenstellen. „That is basically a question of what sort of society we want to live in.“, endet etwa ein Text von Ian Burn, der im Katalog reproduziert ist, „And it is basically a question of what sort of society we want our art to reflect, and wether we are going to have any choice about that.“

Der Kontext ist damals nicht etwas, dem die Künstler ausgesetzt sind, sondern eine Realität, dem sie eine andere entgegensetzen – in Arbeiten, Aktionen, Pamphleten und künstlerischen Revisionen. In dieser Grundhaltung unterscheiden sich die Dokumente jener Zeit entscheidend von jüngeren Exponaten. Noch 1975, als die amerikanische Konzeptkunst, aller ästhetischen Radikalität zum Trotz, immer mehr kommerzielle Erfolge feiert, gibt es Künstler, die diesem Markterfolg nicht nur misstrauen, sondern ihm, wie im Künstlermagazin The Fox, deren Exemplare die Ausstellung unter Vitrinenglas aufbahrt, mit dichten, aber ebenso klaren und präzisen Aufsätzen eine künstlerische Autorität entgegenstellen. „That is basically a question of what sort of society we want to live in.“, endet etwa ein Text von Ian Burn, der im Katalog reproduziert ist, „And it is basically a question of what sort of society we want our art to reflect, and wether we are going to have any choice about that.“

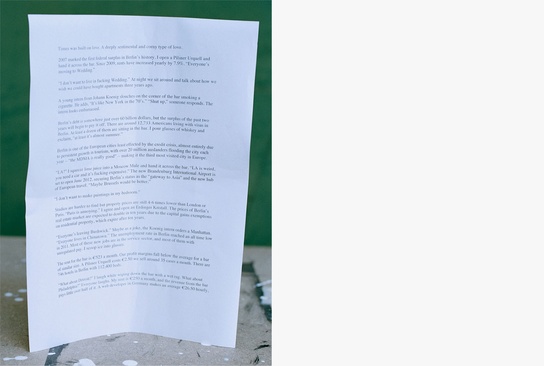

Für die Künstler jüngerer Generation ist diese Frage längst beantwortet: Sie haben keine Wahl. Der Markt, das Art-Business, die Promi- und Hipsterkultur, die Millionen und Milliarden und ihr Gegenbild im selbstgewählten Künstlerprekariat etc. pp. – das alles sind Dinge, die sich allenfalls abbilden lassen. Wie auf zwei Fotografien von Calla Henkel & Max Pitegoff („New Theater“, 2012). Sie zeigen je eine Seite eines prosaischen Fragments, das typisch belanglose Berliner Szenegespräche collagiert (siehe Abbildung oben). Natürlich spiegeln sie in gewisser Weise die ganze Tragik dieser von sich selbst besoffenen Szene, aber mehr als eben das auszustellen und selbst wiederum in eine stylische postkonzeptuelle Form zu pressen ist offenbar nicht intendiert. Ganz ähnlich kennt man diese theatrale Form der „kritisch“-affirmativen (sprich: redundanten) Selbstbespiegelung auch von anderen schreibenden Künstlern der jungen Generation, etwa von Mathew-Künstler Than Hussain Clark. Sie ist dabei nur eine besonders offensichtliche Form einer Selbstaufgabe gegenüber dem Kontext, die sich abgewandelt in so vielen Arbeiten des Künstlerprogramms von angesagten Berliner Junggalerien wie eben Mathew oder Kraupa-Tuskany Zeidler und Tanya Leighton wiederfindet.

In der Ausstellung bürgen Arbeiten wie die von Louise Lawler oder Elaine Sturtevant für Alter und Tradition der affirmativen Strategie. Doch schon in den Achtzigern teilte manch künstlerische Ironie sein Schicksal mit ähnlich gelagerten Versuchen aus der Popkultur, etwa dem späteren „Liebes Lied“ aus den noch viel ironischeren Neunzigern. Die Absoluten Beginner säuselten darin – ihr eigenes Bewusstsein um die Problematik des Marktes ausstellend – von der an sie herangetragenen Forderung, doch endlich ein Liebeslied zu schreiben. Nicht weniger passte der Song schließlich in jenes Hitformat, dem er vorgab, sich zu entziehen. Das Ende vom Lied? Heute produziert Jan Delay Schlager für Wacken.

Auch die ausgestellten „Warhol-Flowers“ (1969/70) von Sturtevant gerieten irgendwann selbst zum begehrten Markterfolg. In gewisser Weise bilden sie sogar den historischen Anfang der affirmativen Attitüde und unterscheiden sich dann doch wesentlich von ihren Nachfolgern. Denn im Gegensatz zu späteren Kopisten, Jonathan Monk etwa, imitierte Sturtevant die Arbeiten ihrer Kollegen eins zu eins. Und gerade in diesem völlig ironie- und kreativitätsbefreiten Eins-zu-Eins liegt der Mentalitätsunterschied zu den Varianten, mit denen heutige Postkonzeptualisten ihren Spaß an der Referenz illustrieren. Letztere verweisen vor allem auf die eigene Cleverness, Sturtevants Kopien, allem voran, auf die Aggression des Akts. Sie verweisen nicht auf ihren Kontext, sie stellen sich ihm entgegen und erinnern damit an die Möglichkeit einer eigenen Geschichte, einer eigenen Zäsur.

Auch die ausgestellten „Warhol-Flowers“ (1969/70) von Sturtevant gerieten irgendwann selbst zum begehrten Markterfolg. In gewisser Weise bilden sie sogar den historischen Anfang der affirmativen Attitüde und unterscheiden sich dann doch wesentlich von ihren Nachfolgern. Denn im Gegensatz zu späteren Kopisten, Jonathan Monk etwa, imitierte Sturtevant die Arbeiten ihrer Kollegen eins zu eins. Und gerade in diesem völlig ironie- und kreativitätsbefreiten Eins-zu-Eins liegt der Mentalitätsunterschied zu den Varianten, mit denen heutige Postkonzeptualisten ihren Spaß an der Referenz illustrieren. Letztere verweisen vor allem auf die eigene Cleverness, Sturtevants Kopien, allem voran, auf die Aggression des Akts. Sie verweisen nicht auf ihren Kontext, sie stellen sich ihm entgegen und erinnern damit an die Möglichkeit einer eigenen Geschichte, einer eigenen Zäsur.

So scheint es am Ende, als sei der Glaube an die erste Linie, die zwischen Diskurs und Markt, im Laufe der Achtziger soweit verblasst, dass die zweite heute umso deutlicher erscheint. Also jene historische Linie, die zwischen Positionen unterscheidet, die sich noch eine eigene Gestaltungsmacht im Diskurs zuschrieben, und einer zeitgenössischen Kunst, die mit Gleichgültigkeit, bestenfalls Zynismus die Bedeutungs- und Belanglosigkeit des Diskurses bebildert. Die den Zumutungen des Marktes nicht mehr entgegensetzt als eben das. „Inshallah (God Willing) We Do Business“ heißt eine der aktuelleren Arbeiten in der Ausstellung (von Fatima al Qadiri, 2013) – so kann man es auch sagen. Was ist eigentlich passiert in den achtziger Jahren, dass den Künstlern so nachhaltig das Selbstbewusstsein raubte und dem Diskurs die Zähne zog? Andy Warhol allein kann es doch nicht gewesen sein, und auch der Siegeszug des Neoliberalismus genügt nicht als Erklärung. Dass die Ausstellung auch an dieser Stelle noch Antworten bereithält, unterstreicht ihre Qualität – und ernüchtert im Ergebnis umso mehr.

Mit heutigem Abstand lässt sich nämlich auch das Nachspiel erinnern, das die Künstler jenen Positionen gaben, die hier als Dokumente eines selbstbewussten künstlerischen Widerspruchs gegen einen korrumpierten Kontext erscheinen: das vergilbte Plakat von der alten Richter-Ausstellung, das Plattencover mit dem breitbeinigem Immendorf gemeinsam in der Sauna mit Büttner, Öhlen, Kippenberger, spätere Großverdiener als mutige Initiatoren alternativer Kunstmessen und all die großen Namen im Programm der kritischen Kölner Künstlergalerie „art intermedia“: Beuys, Knoebel, Immendorf, etc. pp. Bestand ihr Nachspiel nicht immer, oder zumindest zu großen Teilen, auch im Ausverkauf, im schleichenden Aus- und Übertritt in die Sphäre der Business Art? Erst dort winkten schließlich die Millionen, winkten Kanzlerporträts und Kirchenfenster. So zeigt die Ausstellung eben auch: Die lautesten Kritiker gehörten oft genug selbst zu den Profiteuren des Markts und der allgemeinen Schwächung des Diskursniveaus. Im Nachkriegsdeutschland offenbarte sich eben das erstmals und in vollem Ausmaß in den achtziger Jahren, als nicht nur Warhol den Kontext wechselte, sondern gleich eine ganze Reihe ernstzunehmender Künstler. Im Nachhinein scheint Warhol lediglich der Ehrlichste, vielleicht auch der Cleverste unter ihnen.

Offenbar hat sich der Kunstdiskurs von dieser einschneidenden Erfahrung bis heute nicht erholt. Die jungen Künstler erscheinen in Anbetracht dessen wie Kinder, denen man zu früh erzählt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt: furchtbar abgeklärt, aber realistisch. Und wieso deshalb auf Geschenke verzichten? Kann man es ihnen wirklich verübeln, dass sie sich das kritische Vorspiel heute ersparen und lieber gleich „Inshallah“ rufen? Sie wissen doch: Noch jeder Held wechselte irgendwann den Kontext und die einzigen beiden Optionen, die „Das Beste vom Besten“ für diesen Wechsel präsentiert, sind die Business Art – oder die Quittierung jeder künstlerischer Produktion. Zu Letzterer entschieden sich am Ende nicht wenige Autoren von The Fox, dem ehrenwerten, aber gescheiterten publizistischen Versuch einer Revision korrumpierter Konzeptkunst. So gab besagter Ian Burn das Künstlerdasein auf und ging stattdessen nach Australien um praktische Gewerkschaftsarbeit zu leisten. Den Künstlern blieb und bleibt offenbar einzig die Wahl zwischen verkauft und vergessen. Das erinnert an den Schauspieler Winfried Glatzeder der jüngst auf die Frage, warum denn ausgerechnet er bei einem Showformat wie dem Dschungelcamp mitmache (zweifellos ein Kontextwechsel aus dem ernsten Schauspielfach heraus), antwortete, er habe einfach Angst davor, vergessen zu werden.

So leuchtet in der Ausstellung die Möglichkeit einer Linie, die neu zu ziehen und zu verteidigen der Kunst die Hoheit über den Diskurs zurückzugeben verspräche. Am Ende aber dreht „Das Beste vom Besten“ die Linie gleichsam zur Schlinge. Und die Optionen dieser zu entkommen gleichen einer Wahl zwischen Pest und Cholera. Auf die Möglichkeit einer Linie folgt bitterer Realismus: Das Abhängigkeitsverhältnis von Markt und Diskurs existiert. Es basiert auf Erpressung.

Wir danken Erik Stein für seine über dreijährige Autorentätigkeit, davon knapp zwei Jahre in der Redaktionsleitung des Donnerstag. Erik Stein wird sich in Zukunft vermehrt anderen Tätigkeiten zuwenden und zieht mit diesem Artikel auch eine Linie unter seine aktive Zeit bei Donnerstag. Versprochen hat er aber, dem Blog weiterhin verbunden zu bleiben, was uns insgeheim noch auf den ein oder anderen Artikel hoffen lässt.

Annika Bender für alle Autoren

Kommentare

Ein fantastischer Artikel, der den mantrahaft geführten Diskussionen, um den Verfall der Künste und die Allmacht des Marktes ein Ende setzen sollte. Spannend vor allem die Überlegung des Kontextwechsels, wie im Falle von Abramovic. Was ist wann noch Kunst? Eine Frage die viel zu selten gestellt wird.

Allerdings zeigt ihre Luhmansche Konzeption der Kritierien von Kunst (gut/schlecht/etc) eine Schwäche. Luhmann wie Bourdieu gehen beide grundsätzlich von der Tatsache aus, dass das Feld der Kunst imstande ist ökonomisch/politisch/etc Faktoren zu exkludieren. Stichwort: Autonomie der Kunst. Zitko allerdings zeigt recht deutlich, dass die Kunstwelt immer und zu jeder Sekunde seit dem Mittelalter mit all diesen Faktoren fest verwoben ist. Heute zunehmend mehr.

Deshalb die Frage: Was genau ist letztlich mit dieser Business Art gemeint, in die Warhol und seine Nachzöglinge wechseln? Für mich schwingt da dieser Autonomiegedanke der Kunst allzusehr mit.

Was Warhol genau mit dem Begriff der Business Art meint? Er spricht in dem Text davon, dass er, als er einmal für eine Weile im Krankenhaus lag, realisierte, dass Produktion, Betrieb und Vertrieb seiner Kunst auch ohne ihn reibungslos funktionierten. „I had by that time decided that ‚business’ was the best art.“

Direkt nach der im Artikel zitierten Passage schreibt er noch: „Beeing good in business ist the most fascinating kind of art. During the hippie era people put down the idea of business – they’d say, ‚Money is bad’ and ‚Working is bad’ but making money is art and working is art and good business is the best art.“

Das ist ungefähr die Argumentationsweise von Warhol. Er unterscheidet also nicht wirklich stringent nach zwei Kategorien. Im Grunde ist er einfach begeistert vom Geschäftemachen und erklärt das dann kurzerhand zur Kunst. Doch auch wenn er sie dann nicht stringent verfolgt, führt er in der Ausstellung unterstrichenen Passage eben diese zwei Kategorien ein. So kam ich auf den Gedanken, was wäre, würde man diese Unterscheidung einmal konsequent weiterzudenken.

Die Kritik an Luhmann und Bourdieu ist sicher nicht falsch, aber ich glaube die Bedeutung der dort vorausgesetzten Autonomie wird oftmals überbewertet. Im Grunde abstrahiert man ja immer ein wenig vom Kontext, wenn man etwas beurteilt, oder nicht? Dieser Schritt gehört doch zwingend zum Prozess von Erfahrung und Bewertung, egal ob in der Kunst oder anderswo. Also egal ob ich ein Fußballspiel, ein Theaterstück oder ein Mittagessen bewerte. Der Kontext ist immer unendlich, und der Versuch einer Grenze meistens einfach nur pragmatisch. Problematisch wird es erst, wenn man diese behauptete Autonomie pathetisch überhöht und tatsächlich glaubt, die Kunst würde ihren Kontext vollständig bezwingen. Das ist natürlich nicht der Fall und führt dann zu den bekannten pseudoreligiösen Mustern in der Rezeptionsgeschichte.

Hans Zitko habe ich noch nicht gelesen. Können Sie etwas empfehlen?

Es ist halt immer die Frage bei Warhol was sich genau ändert. Welcher Kontext wird wirklich gewechselt? Wird der Werkstatus, der Diskurs/Rezeption oder die Institutionen hinterfragt, die alle gleichsam für die Transformationsprozesse verantwortlich sind. Für mein Empfinden, wenn er von Business Art spricht, verlässt er weniger den Bereich des klassischen Kunstwerkes (es sind schließlich immer noch Tafelbilder, und keine Objekte/Aktionen wie bei Klein/Manzoni), als mehr den gängigen Rezeptionsapparat von ´Kunst´.

Von Hans Zitko: Kunstwelt, 2013. Eine fulminante Analyse

Nutzen nicht Künstler das, was Mitchell "support system" nennt, zu dem auch die Ausbildung eines "Editionen-Jahresgaben"-Programms gehört, sowie Fotografien von Aktionen usw., um "Werke" zu Geld zu machen und ist dies nicht ein Faktor, der die Werkschaffung- und -ausführung bestimmt? Gibt es A- und B-Werke?

Es gibt warscheinlich viele Gründe warum junge Künstler keine echten Statements mehr formulieren.

Zwei Gründe (und es gibt weitaus mehr) sind aus der perspektive eines jungen Künstlers zu nennen:

Da wären zum einen die Institutionen: Gallerien, Off Spaces etc.. Ausstellungen bekommen nicht die Subversiven Werke sondern Künstler welche es verstehen die Wogen zu glätten und den jeweiligen Amtsinhabern innerhalb der Institutionen regelrecht in den Arsch kriechen. Wer das Maul zu weit aufreist fällt einfach durchs Raster. Künstler werden nicht mehr eingeladen Werke ein zu reichen sondern vielmehr suchen Kuratoren die Werke gezielt für die Ausstellungen aus, was wenig Raum lässt für Spontanität und einen Kontextuellen Diskurs. Raus kommt dabei ein äesthetischer Einheitsbrei der nur noch gefallen will und wenig mit echter Subversion zu tun hat.

Der Künstler steht so zu sagen auf der untersten Stufe und ist vielmehr Bittsteller welcher vollkommen Abhängig ist von dem Etablierungssystem das die Kunstwelt bietet.

Die Streetart Bewegung (welche vollkommen unabhängig vom Kunstbetrieb, in einer subversiven Form, im letzten Jahrzehnt massiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde) war dabei ein echter Ausweg, welche jedoch erst nach großem Druck aus der Öffentlichkeit von der Kunstwelt akzeptiert wurde. Jedoch war es dann bereits zu spät, denn die Bewegung hatte ihre Dynamik bis dahin zu großen Teilen eingebüßt. Was in vielen jungen Künstlern warscheinlich ein Trauma im Bezug auf ihr eigenes Schaffen und dem Schaffen von neuen Möglichkeiten innerhalb des Kunstkontext ausgelöst haben muss.

Das scheitern der Streetart und den Verkauf ihrere eigenen Werte hat warscheinlich auch dazu geführt das bei vielen jungen Künstlern Tatsächlich der Eindruck entsteht, dass es in der Künstlerischen Praktik tatsächlich nur ums Geld verdienen geht, was ebenfalls zu einer Abflachung des Diskurses führt.

etc. etc.

Lieber Jerry,

ihr romantisches Bild der vergangenen Kunstwelt in allen Ehren, aber ich glaube den von ihnen betrauerten Zustand, zu was die Kunst früher einmal fähig war, hat es nie gegeben. Das Verlangen Subversives einzureichen ist dabei Teil des Dilemmas, sofern es doch jeder Teilnehmer des Kunstsystems von ihnen als Künstler erwartet. Die Zeit ist vielmehr reif, so glaube ich, die Subversion im Keller der Romantik zu vergraben und handeln und meinen zur Kongruenz zu führen. Spontanität und Kontextueller Diskurs sind nicht unbedingt vereinbar. Das kann eine ehrbare Aufgabe des Kurators oder der Kuratorin sein, diese Kontextualität herzuleiten und im Dienste einer gemeinsamen Sache einem Publikum näher zu bringen. Klappt meistens nicht, ich weiß. Ich glaube aber, die Vorstellung von autonomen Künstlern, die autonome Werke produzieren, sowie die Verwendung eben dieses Bildes durch die Rezeption ist der Kern der Leere in der die Kunst seit geraumer Zeit festsitzt.

Viele Grüße

Benedikt Wolpers

"Was ist eigentlich passiert in den achtziger Jahren, dass den Künstlern so nachhaltig das Selbstbewusstsein raubte und dem Diskurs die Zähne zog?" - das Scheitern der vorherigen Versuche wurde offenbar, dadurch rochen sie muffig. Dazu ein Flirt mit der Kälte, allenthalben. Was passierte denn in der Popkultur? Neben den diversen Waves - Punk, und der verhielt sich zu den Hippies, zu den politischen linken Strömungen und zu ihrem Optimismus wie

Ein schöner Artikel, der folgendes beschließt:

"Offenbar hat sich der Kunstdiskurs von dieser einschneidenden Erfahrung bis heute nicht erholt."

Ich möchte dazu bemerken, dass Wolfgang Staehle mit dem Internet-Netzwerk The Thing schon Anfang der 1990er genau da angesetzt hat, - nämlich ein Instrument zu schaffen, den Künstlern Ihre Stimme zurückzugeben.

Bis in die letzten Jahre haben das Thing Frankfurt oder Thing Hamburg weiter verfolgt.

Leider haben zu wenige diese Bemühungen bemerkt und anerkannt. Stattdessen wird leichtfertig eine "post internet art" ausgerufen, als hätten sich derartige Projekt erübrigt.

Viele Grüße Stefan

grossartig. so macht kunstkritik spass. ihr habt einen neuen fan.. hab´ euch "zitiert" bzw. uns verlinkt:

https://www.facebook.com/artwork.international

love & peace