Keine Frage, diese Inszenierung wollte dem Betrachter an die Gurgel: Gallery Fist ain't nuthin' ta fuck wit! Die Schaufenster des leerstehenden Parkhausgebäudes in der Hamburger Willy-Brandt-Straße 46 waren von innen mit Spiegelfolie mehr dichtgeklebt als ausgekleidet, darüber rotzig gesprüht der Name der Leipziger Unternehmung. Die Künstlergruppe Gallery Fist wurde 2009 im Umfeld der Hochschule für Grafik und Buchkunst gegründet. Ihre vier Mitglieder wollen bis heute anonym bleiben. In Leipzig und Berlin sind sie bereits mehrfach mit gemeinsamen Ausstellungen in Erscheinung getreten. In Hamburg kuratierten sie nun erstmals eine Gruppenschau mit weiteren assoziierten Künstlern. Neben der Fist-Clique waren daher auch so illustre Gestalten wie Andy Kania, die Gruppe Porschismus und Ronny Szillo mit an Bord. Abgesehen von Kristina Schuldt, deren Auswahl sich auch in der Ausstellung selbst nicht wirklich erschloss, ist auch den Eingeladenen der Fist-typische Hang zum Trashigen, zu einer raudihaften Ästhetik des Assozialen gemein.

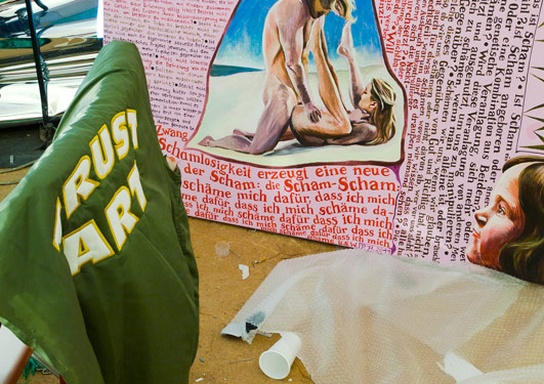

Der Eingangsbereich war wie die gesamte Ausstellung in schummriges Halbdunkel getaucht. Etwas Rotlicht konturierte verlassene Tanzstangen, eine flüchtig zusammen gezimmerte Bar und eine Bühne, die die Erinnerung an die musikalische Eröffnungsperformance von Porschismus wach hielt. Hinter „Einschusslöchern“, die in Fraktur die Initalien der Gallerie ergaben, leuchtete ein kleiner Raum – eine Art Galeriehinterzimmer. Luftpolsterverpackte Großmalereinen reihten sich vor den Wänden, ein Stapel eingeschweißter Künstlerbücher lugte unter einem Tisch hervor. Zwei Stühle darum, als hätten die dazugehörigen, verschwörerischen Art-Dealer nur kurz den Raum verlassen. Ihre Bomberjacken hingen noch über den Stuhllehnen, wie ihre beiden Gasmasken, an deren Enden man Bongköpfe montiert hatte. Auf dem Tisch leere Dosen, Energydrinks, Alupapier, Tabakkrümel – fast erwartete man Spuren von billigem Chrystal-Meth zu finden, das doch im Osten bereits die Tanzflächen erobern soll. Es roch jedoch nur etwas nach Marihuana. Ein durch die Verpackung schimmerndes Bild von Paule Hammer zitiert offenbar einen Diskurs aus den Siebzigern, der die Enttabuisierung kindlicher Sexualität betrieb. Unheimlich sollte das alles wirken und war tatsächlich nahe dran.

Im Treppenhaus hinab zum Kellergeschoss, in dem die meisten Arbeiten installiert waren, hingen abermals einige Exemplare der grünen Bomberjacken, die sich über die vergangenen Jahre zum Markenzeichen der Faustbrüder und ihrer derben Attitüde emporgeschwungen haben. „Trust Art“ steht auf ihren Rücken, wie sonst Embleme böser Bikerclubs. Der Aufruf hat etwas Drohendes: Vertraue Kunst, sonst Schelle! Argumentation ist nicht Sache der Faustbrüder, auch das unterstrich die Ausstellung. Aus dem Kellergeschoss wummerte es und man tastete sich mehr durch das Dunkel, als dass man sehend auf die Arbeiten zusteuerte. Begrüßt wurde man von Fotografien Andy Kanias, die auf einer Rolle Papier auf dem Boden ausgelegt waren. Kania darf man sich als fotografischen Hybrid aus Boris Mikhailov und Terry Richardsen vorstellen, wobei er mit Ersterem das fotografierte Milieu – Obdachlose, Alkoholiker, Randständige – und mit Letzterem die Liebe zum Blitzlicht teilt, die seine Protagonisten mit einem Hauch von Jackass-Coolness versieht. Seine Position steht durchaus exemplarisch für die Haltung der Ausstellung: man fischt ästhetisch im Tümpel gesellschaftlicher Ausschussware, verdichtet sie zu schauderhaften, durchaus interessanten Grusel-Collagen, und kann doch die eigene Lust am Erschrecken schwer verbergen. Ja sie erscheint geradezu vordergründig. „The artist as...?“ – bei der Gallery Fist ist er vielleicht ein Laiendarsteller in der Geisterbahn. (Hier bitte die fiese Lache aus Jacksons „Thriller“ dazu denken!)

„Revolutions are destruction and chaos. Everything you love will be at an end.“ heißt einer der Sinnsprüche auf der Webseite der Künstlergruppe. Die Revolution hat nicht nur ihr Versprechen verloren, sie ruiniert auch das Geliebte. Und weil sich die Kunst heute in Freiheit bewegt, ist sie in permanenter Revolution. Sie zerstört und zersetzt die Erinnerungen an die Ordnung des Schönen. Die Jungs von der Gallery Fist schauen erschrocken zu, ziehen ihre schwarzen Kapuzen über die Köpfe und nicken sich verschwörerisch zu. Freiheit bedeutet Krieg – so wird es hier im Parkhaus inszeniert und so lässt es sich ja auch draußen durchaus erleben. Nur werden abgesehen davon in der Ausstellung kaum Wege hinaus zur Wirklichkeit eröffnet. Wege, die jenen Verflechtungen realer Freiheit nachgespürt wären, die sie uns ja erst zum Kriege machen. So saß in einer Kitschbildreproduktion von Ronny Szillo zwar eine Frau am quietschfarbenen Traumstand des Prekariats und schaute in den dunklen, schwarzen Riss einer sich aufbäumenden Welle, aus dem bildschirmschonerartig Tränen niederprasselten. So loopte sich gegenüber eine Egoshootersequenz von Julius Hofmann, der man durch dunkle Katakomben und Folterkammern folgte, wo, wenn ich mich recht entsinne, jesushafte Gestalten hingerichtet wurden. Abgesehen von den ästhetischen Referenzen an ein bestimmtes Milieu, verweigerten sich diese Destruktionen und Verwundungen aber jedem darüber hinausgehenden reflexiven Anstoss, der sie tiefergehend mit den sozialen Wirklichkeiten verschränkt hätte. Es sind aber genau diese Verschränkungen, die gute Zombiefilme von bedeutungslosen unterscheiden, und Gleiches gilt für eine Ausstellung, die so explizit mit den Effekten des Erschauderns szenografiert.

Politisches Bewusstsein ist heute keine Frage von „Wo stehst du?“, keine Frage von Zeichen, Emblemen und Parolen. Umso notwendiger und dringlicher ist es, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Kein Plädoyer für moralinsauren Intellektualismus soll das sein, sondern für Wachheit. Die Ausstellung der Gallery Fist, die in Hamburg trotz allem zu den bemerkenswertesten Off-Ausstellungen des Jahres gehört, genügte sich hingegen zu sehr mit einem nebelhaft dunklen Desinteresse gegenüber den Ursachen. So blieb die arrangierte Energie am Ende nur auf dem Level trotziger Halbstarker, denen man ihr wildes Aufbegehren mit Blick auf Perspektivlosigkeit und schwere Kindheit nachsieht. Aber vielleicht würde es schon helfen, hin und wieder mal ein Buch zu lesen und von der Bong auf gediegenere Konsumformen umzusteigen.